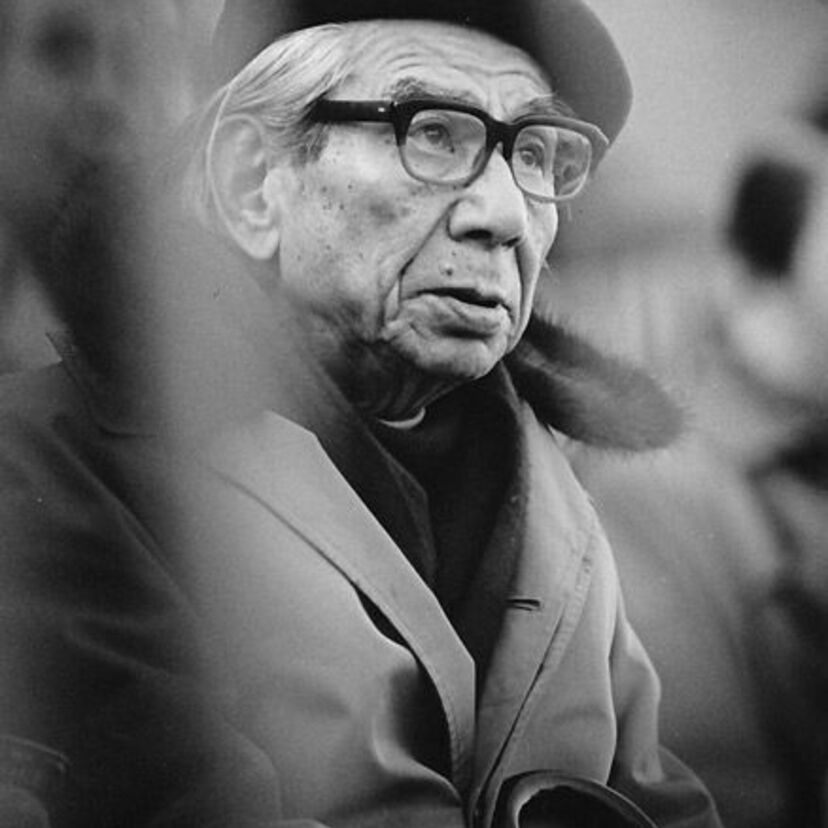

大西鐡之祐

早稲田大学に入学し、ラグビー部に所属し、2年連続優勝を経験。

卒業後、東芝に就職。

戦争では、兵隊として転戦。

戦後、早稲田大学ラグビー部監督となる。

早稲田大学は再び常勝校となった。

ラグビー日本代表)監督として、オールブラックスジュニアに勝利。

大西鐡之祐のラグビーと、そのスピリットは、今なお日本のラグビー選手たちに受け継がれている。

大正6年創部

大正6年の秋のある日、井上成意とその仲間たちが、早稲田大学の校舎の片隅でパスやキックの練習に興じた。

そして翌年、早稲田ラグビー部が創立された。

このころの日本の大学ラグビーは、慶応、京都三高(京大)、同志社しかなく、相互に交流試合をするくらいだった。

早稲田大学ラグビー部、初代主将:井上成意は

「野球の早慶戦のような対抗戦が実現できれば・・・」

と思い、大学関係者を説いて回った

創立2ヵ月後、早稲田の第1戦は泥んこの戸塚グランドでの京都三高(京大)戦で、0-15で敗れた。

大正11年には早慶戦が始まり、早稲田は赤黒のジャージーを着用するようになった。

昭和2年、 早稲田大学ラグビー部は、当時としては画期的なオーストラリア遠征を行った。

試合前、オーストラリアチームは士気を高めるためのパフォーマンス「WarCry」を踊った。

早稲田も負けじと「佐渡おけさ」を踊った。

当時のオーストラリアは2-3-2システムで、7フォワードを軸とする戦法だった

早稲田はオーストラリアからフォワードのカバープレー(スクラムブレイク後のフォワード-フランカー・NO.8のオープンプレーへの参加)を学び、これがやがてお家業となる展開、ゆさぶり戦法となっていく。

そして早稲田は、この展開ラグビーで、早慶戦が始まって以来、はじめて早稲田が打倒慶応の悲願を果たした。

だが新たに同志社と明治が早稲田の行く手を阻んだ。

早稲田が全国優勝を実現するまで、なお5年の歳月を費やすこととなった。

わけもわからないまま、ラグビー部入部

昭和6年、大西鐡之祐は、全国大会2回優勝の名門、奈良の郡山中学陸上部に入っていた。

毎日走ってばかりで、何度もやめようと思ったが、最終学年時には、ハードルで関西中学陸上大会で2位に入った。

昭和9年、大西鐡之祐は中学を卒業した。

「早稲田を受けるぞ」

そう手紙に書いて兄に送った。

兄(大西栄蔵)は早稲田大学のラグビー部の監督をしていた。

「よっしゃ来い」

大西栄蔵は、そう返事したものの、監督業が忙しかったため、ラグビー部のマネージャーに書類、手続きなどすべてを丸投げした。

「おい、弟がくるから入学試験頼むよ」

マネージャーはラグビー部を受けるのだろうと勝手に決め込み、他のラグビー部希望者と一緒に手続きをした。

東伏見のグラウンド

上京すると、大西鐡之祐はラグビー部の名前で呼ばれ、集合場所や入学試験の注意事項を連絡された。

「なんかおかしいな」

そう思いながらもラグビー部の入部希望者と一緒に行動し試験を受けた。

結果は合格だった。

するとラグビー部の練習日が連絡されてきた。

大西はあまり何も考えずに東伏見のグラウンドに行った。

すると先輩がいった。

「これに着替えろ」

パンツ、ジャージなどが手渡された。

それを着ていわれるままに練習を始めてしまった。

こうして大西はわけもわからないまま、あれよあれよとラグビー部に入部してしまった。

「これはすごい。 これは俺もやらなくてはいかん。」

昭和7年、菅平高原で合宿する早稲田大学ラグビー部

当時の早稲田大学ラグビー部は

昭和7年、8年と全国優勝し3連覇を狙っていたときだった。

「そのときに部の空気を感じました。

やはり僕らのような中学で遊び半分で陸上やっているのと違って、日本一の地位を獲得する、あるいは獲得した日本一を維持していこうとするなかに、日本のいろいろなところからラグビーの1番うまいやつらがダーッと集まってくる。

その雰囲気。

そういう俊才たちがものすごく一生懸命やっている姿をみて、これは違うな、最優秀チームになろうとするチームは違うなと、その雰囲気に非常に打たれました。

そういう俊才どもが集まって100人もいる中から15人の選手にならなくてはいけない。

そういう環境に置かれている連中の自己鍛錬の仕方がいかに峻厳なものか。

そういうことを非常に感じた。

これはすごい。

これは俺もやらなくてはいかんと思い、とにかく一生懸命やりましたが、これはどうせ2、3年はだめだわい。

選手になんてとてもなれんと思っていた。」

大西鐡之祐と同期の新入部員にも、全国からラグビーをするために来た者もいた。

彼らはすぐに先輩に混じってラグビーの練習ができた。

しかし大西はラグビーの素人だった。

だからゴールラインの外のインゴールで新人係の先輩にキックとかパスなどの基本を教えてもらった。

大西はグラウンドの真ん中でいろいろやっているのを見ながら基本をやった。

指導者がいないときは1人でやるしかないので人の練習を見てそれを真似た。

「スタープレーヤーがいなくても勝てる。みんなちゃんと自分のポジション、自分の役割をしっかり果たせば負けることはない。」

ラグビーのポジション FW(フォワード)

ラグビーのポジション BK(バックス)

そして大西鐡之祐は、ポジションも決まっていなかった。

試合があれば、空いたポジションに入った。

最初は足が速かったからウイング(11番、14番)をやった。

次にフルバック(15番)。

それからフランカー(6番、7番)。

そうやってあらゆるポジションをやった。

「昔からラグビーをしてきた連中は自分たちの経験でラグビーをやっていた

僕は何も知らんかったから、いろいろなものからいろいろなものを吸収してラグビー全般について理論的に考察した。

これが1番大きかったのでないか。

彼らだと自分はスクラムハーフやっているとか、自分はスタンドオフやっているとか、そのポジションのことだけを直接的経験で技能を身につけてやっていく。

僕はいろいろなことを教えられても、その新人係は何でこんなことをやるんだということは1つもいわない。

しかしルールを読めというからルールを読んでみる。

そうするとプレーには目的があって、その目的を果たすために様々な動きをやっていくということがわかる。

その根本がルールなんです。

だからルールに基づいて技術があって、その技術がみんなに伝えられていくわけなのですが、今やっていることは何なんだ、どんな意味なんだということは誰も教えてくれないんです。

僕もやっていて不服はあったけど、そんなこといっているよりも毎日毎日の練習についていくのが精一杯でした。

ほかの人はみんな多くの場合、ポジションは最初から1つに決まってしまって、それでずうっと卒業まできてしまうけど、僕はポジションをあちこちやらされたものだから、ラグビーにはいろいろなポジションがあり、1つのチームがちゃんとバランスがとれたものであるとき、その役割1つ1つがちょっとぐらい弱くてもチームは強くなるというチームワークの原理を身をもって知った。

だから若い選手にスタープレーヤーがいなくても勝てるといったり、みんなちゃんと自分のポジション、自分の役割をしっかり果たせば負けることはないというのは、自分が経た体験から話しているのです。

僕がもっとうまいプレーヤーで、入ったときからレギュラーを与えられていたら、おそらくそういう考え方は出てこなかったでしょう。

1人1人が各ポジションが持っている役目、責任を自覚し、ほんとに忠実にそれを果たすということが1番重要であるということ。

もう1つは経験的な直感だけで、たいていの人は技術をつかんでいく。

要するに技術を盗んでいくということだ。

これはすごく重要なことだが、それだけに頼っていると全体のゲーム理論を忘れてしまう。

ラグビーは1人1人の直感を通じて技術が重要であると同時に、ラグビーの理論を知っていなければ、その技術はほんとうに生かされない。

全体の理論がわかって、そのなかでそういう技術が生きてくる。

だから僕は普通の人よりラグビー理論を重要視する。

よく天才的なプレーヤーとかうまいプレーヤーが監督になると、大変直感的な経験による直感を重視した技能、スキルを重要視する。

僕はそのスキルを重要視するけれど、それよりもっとそれに関連のある理論を重要視する点で、ほかの監督とはちょっと違うと思う。

まずラグビーにはルールがあり、ルールがある以上、ラグビー理論というものが成り立つ。

机上のこうしたらトライを獲れるだろうとか勝てるのだという理論が必ずある。

その理論の目的を果たすするために技術は考えられ、その技術の練習をやっていってその目標を達成する。

技術というのはそんなものだということです。

そういう考え方を僕はラグビーの根本にもっている。

それは僕の経験からきたものだろうと思います。」

「毎日目標に向かって技術を追求していく。

技術を追求していくというのが練習ですから、戦法を立てたらその戦法で勝つための技術を追求していくことにになる。

そしてその技術を追求していくと次第に熟練していく。

英語で言うならテクニックをスキルにしていく。

その過程です。

そのやり方をどのようにしていくか。

経験的にそれをやっていくのではなしに、それを合理的に理屈に合ったように科学的にやっていく。

それが現在の追求だと思います。

科学的、合理的に練習をやっていく。

1つの技術には何か理屈がある。

その理屈を必ずつかんで、その理屈に従ってやっていくという方法が現在の技術の追求のやり方ではないかと思う。

これは直感的にあるものを見てそれを真似て模倣してやっていくというものではなく、ある情報を集めて、その集めたものを理論的に考えて、こういう方法でやっていったらうまくやっていけるぞという方法を見つけて、それを技術的に実験して繰り返していくという方法です。

知性的行動というか創造的行動とかいわれるものになると思います。

それを自分で情報収集して理論を立てて実験して反省し吟味し、そして実行していく。

その過程が創造的行動だといわれる。

その創造的行動が現在のスポーツの戦法理論を達成するための技術の追求のやり方と同じだと思います。

しかしゲームとの関係から言いますと、技術だけをつかむだけではどうしても勝てないのです。

技術は合理的に理論的にやればうなくはなりますが、それだけではどうしても勝てない。

そこでどのようにやっていくのかというと、結局、技術というものは技術それ自体によって検証されるではなしに、ゲームにおいて使われて初めて検証されて本物かウソ物かがわかるのです。

要するにゲームをやって技術をゲームで検証して、そこで役立ってうまくいったというとき初めてその技術は完成されるわけです。」