”小兵(こひょう)”とは??

小兵とは大辞林 第三版の解説によると

①.体の小さいこと。また、その人。小柄

②.弓を引く力の弱いこと。また、その人。 「精兵の射る矢は裏をかく。-の射る矢は筈を返し

て立たざりけり」

となっている。

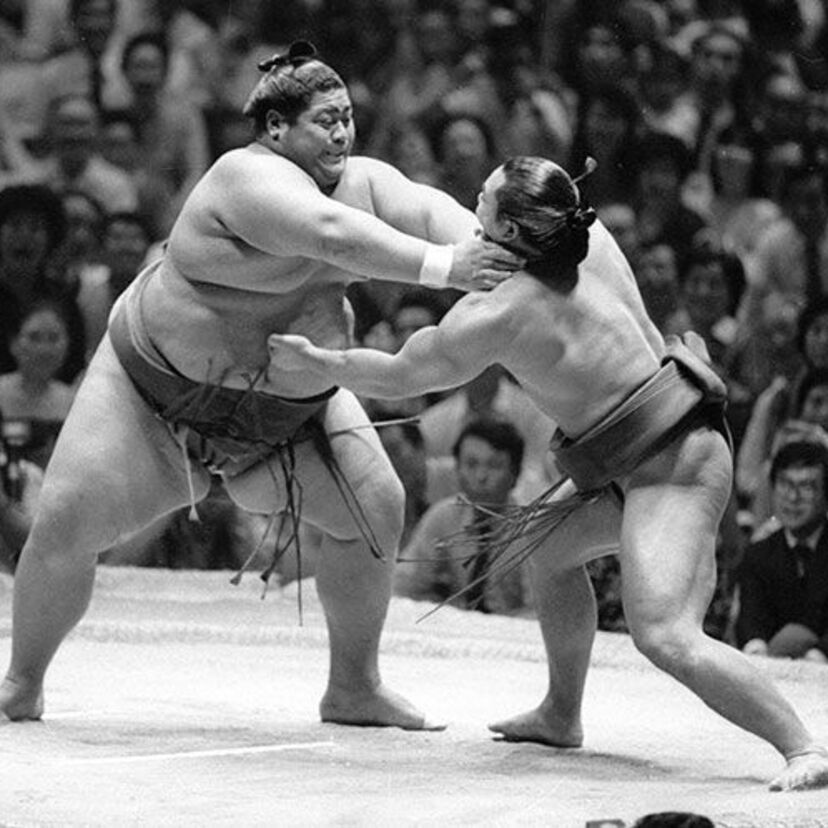

単純に、小柄な人を表現する言葉であるが、特に、相撲界では周りの力士が殆ど大型であるため小兵力士は目立つ存在である。

小兵力士は新弟子検査でも問題児が多かった!?

頭にシリコンを入れたと直ぐに分かる朝日山利秋親方

力士になるためには相撲部屋に入門する前に、新弟子検査に合格しなければなりませんが、小柄な人にとっては身長が問題となる傾向が多かったようです。体重は暫く、食っちゃ寝、食っちゃ寝を繰り返せば大抵はクリアーできました。

日本相撲協会の資格基準には15歳以上23歳未満の義務教育を終了した男子で、身長173cm以上、体重75kg以上(現在は身長167cm,体重67kg以上の者を対象)とすると定められています。

規定身長に満たない人は無条件で力士になることができませんでした。そのため、低い人は髪の毛を固く固めて、身長をごまかす人もいました。(舞の海もトライしたが、あえなく失敗!!)

もし、髪の毛を固めても、規定身長に足りない。でも、どうしても力士になりたい。その場合は、頭にシリコンを入れて身長を伸ばすしか方法がありませんでした。

まずは相撲取りになるための、一番最初の関門です。

新弟子検査の様子

技のデパート舞の海!頭にシリコンを埋め角界へ!猫だましに騙された! - Middle Edge(ミドルエッジ)

筋骨隆々・寺尾!18歳の貴花田に敗れ、さがりを花道に叩きつけた!1勝14敗でも貴乃花に勝ちたい!! - Middle Edge(ミドルエッジ)

史上最強の力士と言われる横綱「千代の富士」の強さを画像と動画で振り返る - Middle Edge(ミドルエッジ)

大相撲【曙vs若貴】この対戦がとにかくアツかった!! - Middle Edge(ミドルエッジ)

小兵力士として、誰を思い浮かべますか?

私は、活躍した年代や相撲の型など全然考慮せず、頭に思い浮かんだままに、列挙しますが、明武谷、舞の海 旭道山、寺尾、鷲羽山、初代若乃花、初代貴ノ花、千代の富士、石浦、宇良あたりでしょうか!?

舞の海、寺尾、千代の富士などはミドルエッジで紹介済ですのでこの記事には割愛させて頂きます。また、石浦、宇良は現在活躍されていて、ミドルエッジの趣旨に反するので書かない旨、ご理解下さい。

私が小兵力士として一番に思い出すのは、明武谷力伸関です。

明武谷力伸関

1937年4月29日、北海道阿寒郡阿寒町(現:北海道釧路市)で開拓農家を営む家に三男として生まれる。既に小学6年生で身長が176cmに達しており、さらに力が強かったことで両親から家業を手伝わされたが、清少年は家業を手伝うのが大嫌いだったそうで、1953年に羽黒山政司・吉葉山潤之輔一行が地元へ巡業に来た際に、吉葉山と親しかった郷里の元三段目力士と共に宿舎を訪問し、ちゃんこを御馳走になったことで喜んで実家へ戻り、両親に報告して入門を打ち明けた。しかし両親からは大反対されたことで対立したが、通っていた雄別中学校の校長からの口添えで両親を説得し、高島部屋へ入門、1954年3月場所で初土俵を踏んだ。

高島部屋へ入門してからしばらく経ったある日、吉葉山が現役中に設立した「吉葉山道場」(後の宮城野部屋)へ移籍した。1958年11月場所で新十両昇進を果たし、1959年7月場所で新入幕を果たした。この場所は7勝8敗と負け越し、1場所で陥落したものの、3度目の入幕後は幕内に定着した。気の弱さから取組・稽古などへの積極性に欠けていたが、周囲からの忠告を受け、さらに部屋頭としての責任も感じるようになってからは自分にも若い者にも厳しくなった。

長身を生かして左四つからの吊り・上手投げで人気を博し、さらに上位力士に強く、1961年9月場所では場所後に横綱へ昇進する大関・大鵬幸喜と、大関・柏戸剛との優勝決定巴戦を行い、幕内最高優勝こそ果たせなかったものの敢闘賞を受賞する活躍を見せた。三役・三賞受賞の常連として大関昇進を期待されたが、ちょうどその頃は一門に三役以上に番付を得る力士が自身以外に清國くらいしかいなかったため系統別総当たり制の下で不利に立たされ、柏戸に対して優勝決定戦を含む19戦全敗と全く歯が立たなかったり、昇進を目前とした1965年3月場所の初日と2日目を連続して勇み足で落として失速するなど、結局昇進の夢は叶わなかった。それでも筋肉質な長身と彫りの深い顔は外国人女性に人気があった。

1967年頃までは右上手を取ると力が出たが、それ以降はがっぷり四つになっても強くなくなり、外掛けを喰らって敗れることが増えた。1969年11月場所を最後に現役を引退して年寄・中村を襲名、宮城野部屋の部屋付き親方として後進の指導に当たったほか、勝負審判も務めた。

私の記憶が正しければ、あだ名を人間起重機と言われ特に右上手だけでも、よく太ったアンコ型力士をつり寄りで攻め立てていました。あと、彫りの深いマスクで女性に人気がありました。

あの大鵬にも連続で勝っていたこともありました!!。

明武谷力伸関は正確に言うと、”小兵力士”ではなく、”ソップ型(やせの筋肉質型)かもしれませんね!?

次は衆議院議員でもご活躍された旭道山和泰関

旭道山和泰関