昔、ロックについて本気出して考えていた時代があった

ロックは日本語で歌うべきか それとも、英語で歌うべきか…

かつて、このような論争が巻き起こったのをご存知でしょうか?

言うまでもなく、現在、和製ロックを日本語で歌うなど当たり前のこと。それどころか、日本語詞の中に「WOW WOW」「Yeah Yeah」といった英語詞を織り交ぜ、和洋折衷の歌詞になっていることもしばしば。また、ロックのみならず、ラップやレゲエといったさまざまな洋楽のジャンルが同様のスタンスでJ‐POP化し、日本人シンガーに歌われているのはご存じの通りです。

WE LOVE JAPANESE HIP HOP Mixed by DJ NUCKEY

Amazon | WE LOVE JAPANESE HIP HOP Mixed by DJ NUCKEY | オムニバス | ヒップホップ一般 | 音楽 通販

グループサウンズのアンチテーゼとして生まれた「ニューロック」

よくよく考えれば不思議なこの文化。遡ると1960年代、「ロックンロール」という異文化をどのように日本人向けに咀嚼・吸収すべきかという、作り手側の試行錯誤から生まれたものであり、そうした葛藤の中から産声を上げたのが、グループサウンズでした。

1966年、ビートルズの来日をきっかけにブームとなったGSは、リバプールサウンドとマージビートの日本的解釈を目指してはいたものの、その実、どこの国発祥か分からないような奇妙で無国籍な音のオンパレード。それに売れ専の楽曲は、湿っぽい日本語詞と相まってどことなくムード歌謡っぽい曲ばかりでした。

「こんなものはロックじゃない!」

そんな一部アーティストたちが“新しいロック”を志向したことによって生まれたのが、「ニューロック」という言葉だったのです。

グループサウンズの代表的バンド「ザ・スパイダース」

ザ・スパイダース - Wikipedia

ニューロック…。では新しいロックとは、いったい、どのようなものであるべきなのか?このような命題を掘り下げていくうえで、どうしても避けて通れなかったのが「ロックを日本語で歌うべきか 英語で歌うべきか」という課題です。

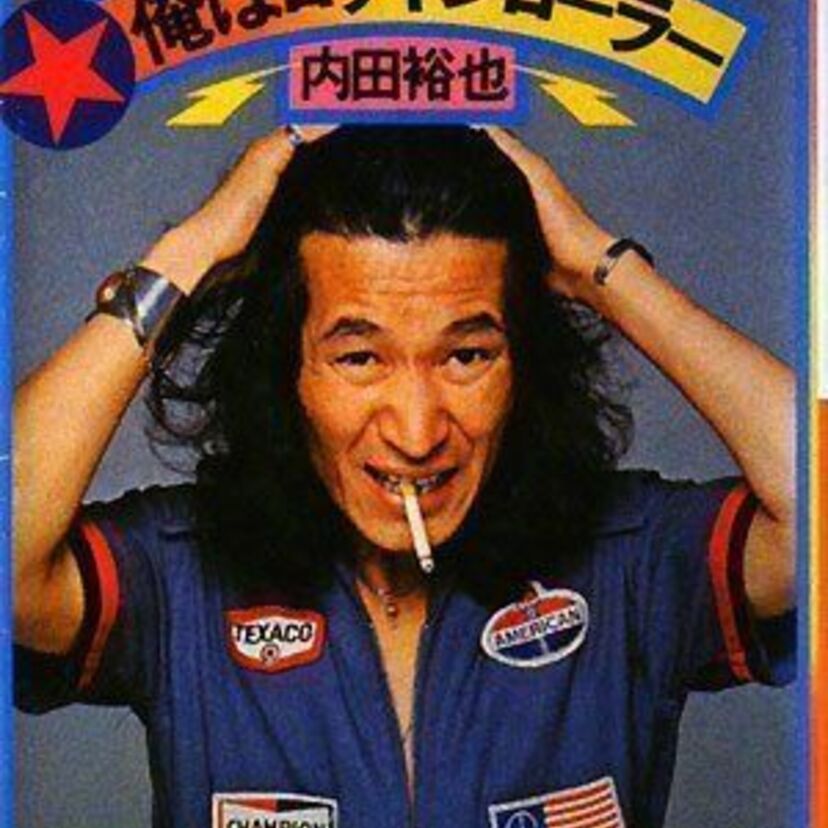

この課題に対し「英語であるべきだ」としたのが、当時フラワー・トラベリン・バンドを結成していた内田裕也や、ザ・モップスのボーカリスト・鈴木ヒロミツです。彼らの主張は至ってシンプルで「ロックに日本語詞は乗らない」というもの。J‐POP・J‐ROCKが当たり前のように鳴り響いている今の時代からしたら、えらい価値観の違いです。

ニューロックの夜明け WEA編

Amazon | ニューロックの夜明け WEA編 | オムニバス, ジャスティン・ヒースクリフ, GLUE&SHINKI SPEED, ファーラウト, フラワー・トラベリン・バンド, ファニー・カンパニー, 柳田ヒロ, ロック・パイロット | J-POP | 音楽 通販

雑誌の対談で繰り広げられた「大瀧詠一vs内田裕也」

なお、この英語論者たち、特に内田裕也は、かねてより欧米での成功を目指しており、そのために、フラワー・トラベリン・バンドをプロデュースしたこともあって、ことさら、日本語ロックへ食ってかかります。というか、ほとんど内田らがケンカを吹っかけたことで、この日本語ロック闘争は巻き起こったとも言っても過言ではありません。

海外志向の強い内田のこと。おそらく、国内だけでドメスティックに“偽物のロック”耽溺している日本語ロッカーの野暮ったさがやりきれなかったのでしょう。

内田の対決姿勢が露わになったのが、『新宿プレイマップ』1970年10月号におけるニューロック座談会(:内田裕也、鈴木ひろみつ、ミッキー・カーチス、大滝詠一、中山久民 司会:相倉久人)。喧嘩を売られた日本語ロッカーは、大瀧詠一でした。以下に、両者のつばぜり合いの一部抜粋を記します。

ミュージシャンのエゴとエゴがバチバチぶつかり合う、凄まじい舌戦ではないでしょうか。なお、誌上で内田は「でも大滝君達が日本語でやるというのなら成功してほしいと思う。」としたものの、興奮は収まらなかったようで、1971年『ニューミュージック・マガジン』1971年5月号で、第2ラウンドの火ぶたが切って落とされることに。

NEW MUSIC MAGAZINE 1972年6月号

NEW MUSIC MAGAZINE 1972年6月号 ニューミュージック・マガジン | 中古 | ミュージックマガジン | 通販ショップの駿河屋

ここには、大瀧の盟友・松本隆も参戦。内田が「はっぴいえんどの楽曲は歌詞とメロディとリズムのバランスが悪く、日本語とロックの結びつきに成功しているとはいえない」と批判すると、松本はあっさりとその事実を認めます。

さらに、内田が「フラワー・トラベリン・バンドとザ・モップスをどう思うか?」と問うと「他のバンドが日本語で歌おうが、英語で歌おうがどちらでも構わない」と一蹴。おそらく松本は、早くこの不毛な議論を終わらせたかったのでしょう。

松本隆 twitterより

松本 隆(@takashi_mtmt)さん | Twitter

その後、内田率いるフラワー・トラベリン・バンドは、カナダへ渡り、現地のチャートにランクインするなどそれなりの成功を収め、一方のはっぴいえんどは、活動当時こそアングラな存在であったものの、90年代以降は、現在のJ‐POPの基礎を築いたグループとして再評価されるに至っています。

松本隆が言ったように「人は人。自分は自分」的スタンスで、それぞれのバンドが独自の道を突き進んだこともあり、「日本語ロック論争」は、あっという間に立ち消えとなったのでした。

サトリ(FLOWER TRAVELLIN’ BAND)

Amazon | サトリ | フラワー・トラベリン・バンド | J-POP | 音楽 通販

(こじへい)