車体構造も独特だったクラウン

日本の乗用車で最も長い歴史を持つ名前は、トヨタ自動車のクラウンです。誕生は1955年。日本の国産乗用車の黎明期に登場し、以来、トヨタのトップブランドとして君臨し続けています。

当時の乗用車でも、現在の車と同様に車体とシャシーを一体で構成するモノコック構造の技術もありましたが、敗戦からわずか10年の日本の道路事情は悪く、乗り心地と丈夫さを両立させるため、多くの乗用車ではフレームにボディを載せた、いわばトラックのようなボディ構造をしていました。

初代クラウンでは、従来の国産車のようなトラックと共用のシャシーではなく、専用のシャシーを開発し、車高の低床化を図りました。1967年発売の3代目では、ペリメーター型フレームを採用し、2代目までの梯子型フレームよりも、さらに車高を低くしました。日産では1960年発売の初代セドリックですでにモノコック構造を採用していましたが、クラウンではペリメーター型フレームを使い続け、フレームがもたらす「重厚な乗り心地こそがクラウンらしさ」とされてきました。

クラウンらしいデザインの集大成ともいえた、1987年登場の8代目クラウン

Toyota Crown Royal Saloon G 4.0 Hardtop (UZS131) 1990–91 wallpapers

二方面作戦でモノコックボディを試用

1980年代前半には、国産乗用車のほとんどはモノコック構造を採用していました。ペリメーター型フレームを使い続けることは、燃費や安全性などで不利な面が多いことは、開発陣にも分かっていました。不安なのは、フレームをなくすと長年の顧客が離れてしまうのではないか、ということです。

そこで、1991年発売の9代目(140系)では、新たな戦略に出ました。8代目(130系)のマイナーチェンジで投入した、セルシオと同じV型8気筒4000㏄エンジン搭載車を、新たに「マジェスタ」として独立させ、車体をモノコック構造としました。一方、従来のシリーズは「ロイヤルシリーズ」として展開し、引き続きペリメーター型フレームを採用するという、二方面作戦に出たのです。

すなわち、売れ筋のロイヤルシリーズは、安全パイとしてペリメーター型フレームで残し、上級モデルをモノコック構造とすることで、クラウンの一番重要な客層がどちらを選ぶかを判断できるわけです。

一見、ムダなようですが、当時は日産セドリック・グロリアの派生モデルとして上級のシーマが大ヒットしていましたので、市場ではマジェスタの誕生は当然の流れに見えました。

時代はバブル経済の絶頂期。セルシオのハードトップ版ともいえるクラウン・マジェスタは大いに売れ、特に従来の上級モデルを購入していた富裕層はこぞってマジェスタに買い換えました。これにより、クラウンはモノコック構造でも受け入れられることが証明されました。

なお、この9代目は、クラウン初の3ナンバー専用ボディ(過去にはクラウンエイトというイレギュラーなモデルも存在)となり、デザイン面でも新たなことにチャレンジしよう、としていました。

そこで、ロイヤルシリーズでは、丸味のあるボディ形状でリアに向けてトランクが高くなる、当時のトヨタの潮流に乗ったデザインが採用されました。しかし、ボディ構造よりもこのデザインが長年のユーザーに受け入れられず、販売面で苦戦。1993年にビッグマイナーチェンジが行われ、トランクは従来のテイストを色濃く残した形状に変更されました。後期型の販売途中にバブル経済がしぼみ始め、ややスポーティなロイヤルツーリングの格安グレードを充実させました。

ペリメーター型フレームを使用した最後のクラウンとなった9代目。

Toyota Crown (S140) 1991–93 wallpapers

マーク2やコロナなどと同じく、フロントからリアにかけて高くなるデザインを採用。

Photos of Toyota Crown (S140) 1991–93

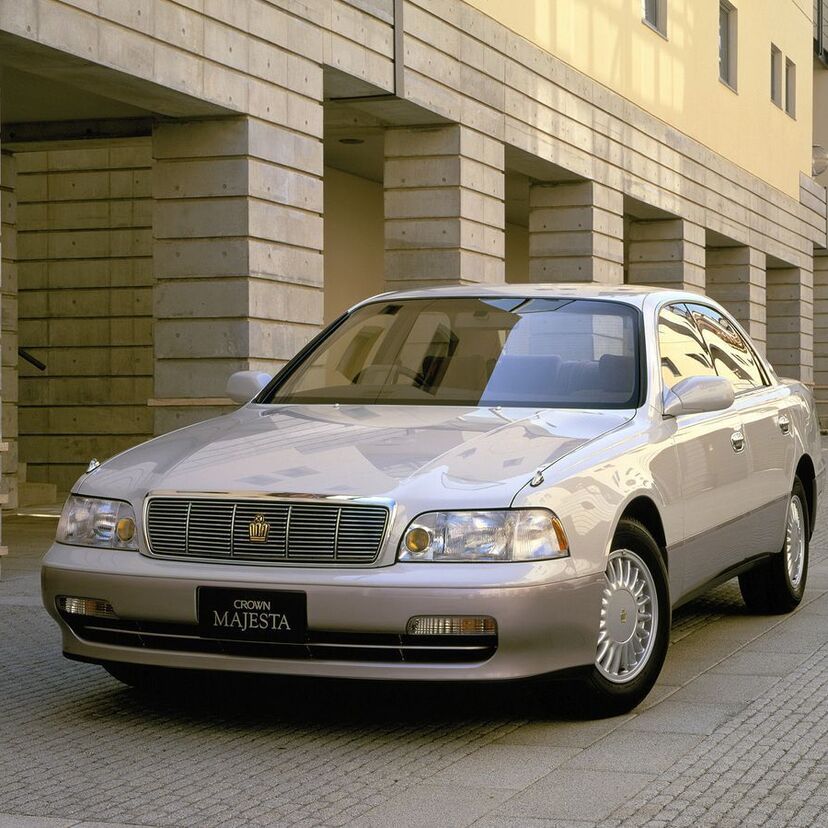

上級モデルとして誕生したクラウン・マジェスタ

Images of Toyota Crown Majesta (S140) 1991–95

1993年にマイナーチェンジを受けた、ロイヤルシリーズ

Images of Toyota Crown (S140) 1993–95

保守的なデザインながらもモノコック構造に

マジェスタの成功により、モノコック構造がユーザーに受け入れられることが証明されたクラウンは、1995年にフルモデルチェンジした10代目(150系)ではロイヤルシリーズもモノコック構造に変更されました。ただし外観は、9代目の失敗をうけて角ばった保守的なデザインとなりました。

また、足回りを強化したモデルとしてロイヤルツーリングが引き続き設定されましたが、外観上の違いはわずかでした。

8代目のような保守的なデザインに戻った、10代目のロイヤルサルーン

Toyota Crown (S150) 1995–97 photos

ロイヤルツーリングでは、ヘッドライトまわりやアルミホイールに、ロイヤルサルーンとの違いが見られる。

Toyota Crown (S150) 1995–99 pictures

スポーティグレードを独立設定

1999年発売の11代目(170系)では、4ドアハードトップが廃止され、すべてセダンボディとなりました。これまで、個人向け(オーナー自身が運転する)はハードトップ、法人向け(運転士が運転する)はセダンという棲み分けがされていましたが、ハードトップでは側面からの衝突安全性を確保するのに限界があるため、すべてセダンボディとなったのです。

こうして11代目ではセダン一本となり、従来の上級セダン需要もこちらで吸収。一方で、法人の安価なセダン需要に応えるため、10代目セダンも引き続き生産されました。