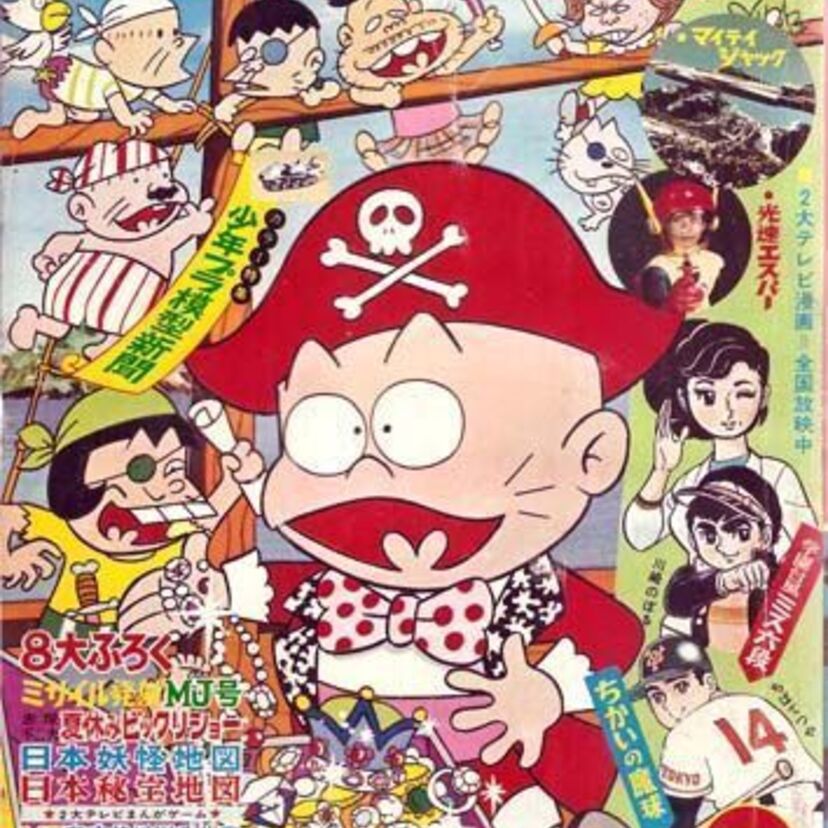

少年ブック

少年ブックと聞いて、「懐かしい!」と思われた方も、「そんなもん知らん」と思われた方もお付き合いいただけると幸いです。

少年ブックは、1959年1月に創刊されました。作家陣は実に豪華!まぁ、当時としては若手だったのでしょうが、後に大家となられる方の作品が多数掲載されているんですよ。

少年ブック

少年ブックにはコミカライズ作品が意外に多く、しかもそれを有名作家が担当しているというところがミソなんです。興味深い作品ばかりですので、今回はそこんところをご紹介しますね。

因みに少年ブックは、1969年4月号を以って「別冊少年ジャンプ(後の月刊少年ジャンプ)」と統合され、廃刊となりました。

僅か10年ほどなんですね。されど日本の漫画界に確かな足跡を残した栄光の10年でもあります。

バンパイヤ

最初に登場して頂くのは、この時代、日本漫画界の最大のスター手塚治虫です。少年ブックには、「新選組」「ビッグX」「フライングベン」「グランドール」などを掲載しています。

アニメ化もされた「ビッグX」も素晴らしいですが、ここはひとつ「バンパイヤ」を推すことにします。

バンパイヤ

実は「バンパイヤ」は週刊少年サンデーに連載されていました。少年ブックに連載されたのは第2部にあたります。

人間がオオカミに変身するという第1部に対し、第2部はウェコという猫のような動物が人間に変身すという物語です。手塚治虫らしい展開ですね。

「バンパイヤ」は、変身したオオカミだけがアニメという変則的な実写版としてテレビ化されました。主役は杉下右京としての役が近年すっかり板についている水谷豊。因みにこの作品は彼のデビュー作です。

このテレビ版、いくら異色の怪奇漫画が原作とはいえ、今となっては、とても子供向けの番組とは思えないような昭和独特のおどろおどろしさですね。

因みに「バンパイヤ(第2部」は、少年ブックが休刊となったことで未完となっています。

怪奇大作戦

「バンパイヤ」は確かに異色の怪奇漫画ですが、更に怪奇な作品が少年ブックには掲載されていました。その名もズバリ「怪奇大作戦」です。

「怪奇大作戦」もまた少年ブックに掲載される前に、影丸譲也(その後:中城けんたろう)の作画で少年キングに連載されていました。少年ブック版では作画は「8マン」や「月光仮面」で有名な桑田次郎が担当しています。

怪奇大作戦

桑田次郎の画は実にスタイリッシュで見ていて気持ちのいいものですが、「怪奇大作戦」に関して言えば、テレビ版に軍配を上げざるを得ません。それほどまでにテレビ版は素晴らしい!制作した円谷プロダクションの最高傑作といってもいいのではないかと思える出来栄えです。

泥沼のベトナム戦争などもあり、世界的にも60年代後半は暗かったですね。「バンパイヤ」や「怪奇大作戦」はそうした世相を反映しているのでしょう。そこんところが今観ると面白いんですよね。2度と作ることが出来ない作品といっていいでしょう。

遊星仮面

なにも世相を反映しているのは「バンパイヤ」「怪奇大作戦」だけではない。当然です。どのような漫画も程度の差こそあれ世相を反映しています。世相、、、暗いんですよね、この時期。しかし、それ故に深い作品が生まてもいるわけですよ。

主人公のピーターは、地球人とピネロン人の宇宙混血児。宇宙混血児?! なんか、もう、そこんとこからして暗澹たる気持ちになりますね。そんな主人公が大活躍するのが「遊星仮面」です。

作者は楠高治で、桑田次郎のアシスタントをしていたというキャリアを持っています。

遊星仮面

遊星仮面の声を務めたのは藤田淑子。「キテレツ大百科」のキテレツの声で有名ですね。「ガラスの仮面(2005年版)」の月影先生でもあります。