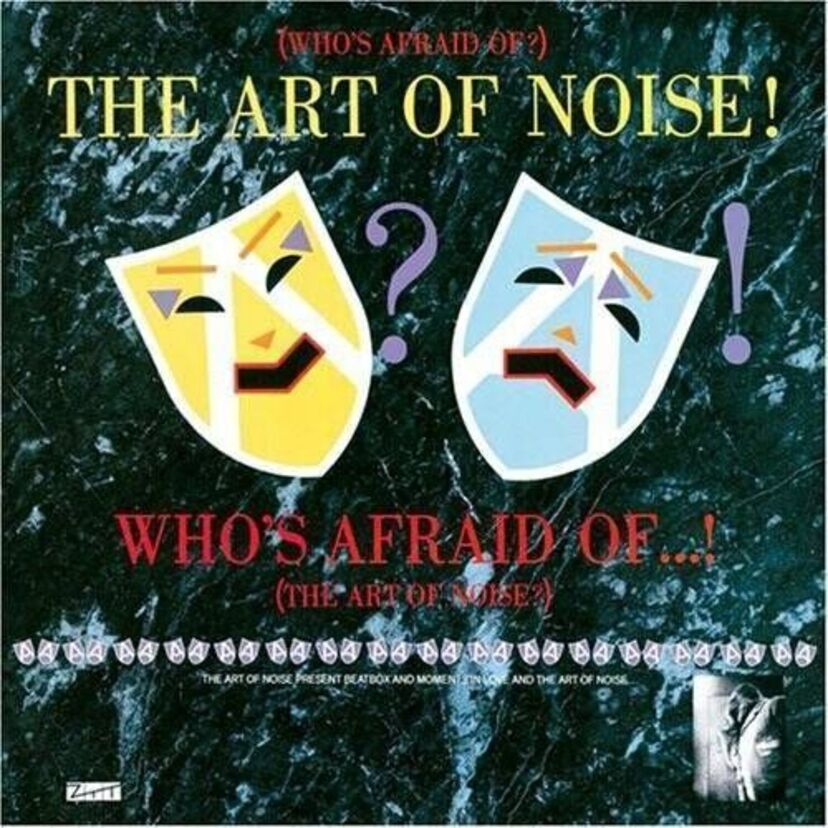

イギリスのエレクトロニック・ミュージックグループ「Art of Noise」

1978 年「レディオスターの悲劇」をヒットさせたバグルズのトレヴァー・ホーンは、80年代に入るとプロデュース業が中心になりました。

イエス「ロンリー・ハート」やフランキー・ゴーズ・トゥ・ハリウッド「リラックス」等数々のヒット曲をプロデュース、プロデュースされた曲によく使われていた「ジャン!」という音(オーケストラルヒット)は一世を風靡しました。

このオーケストラルヒットはオーケストラからサンプリングしたもので、一般的にはトレヴァー・ホーンが発明したというイメージがありますが、実際にはトレヴァーは指示出しのみで楽曲づくりには直接参加せず、 3 人のエンジニアによるサウンドチームが音作りを行っていました。 (わかりやすく言うと一時期の小室哲哉とシンセの音を作ってた浅倉大介みたいなモンですね。)

彼らはアート・オブ・ノイズとして 84 年にデビュー、彼らのサンプリングを多用した音楽性はその後の音楽シーンに影響を与えました。

前置きが長くなりましたが、今回はアート・オブ・ノイズの曲をご紹介していきます。 彼らの音楽はインストゥルメンタル中心で、現在でもテレビ番組の BGM によく使われているので、結構聴いた事があると思いますよ~。

曲紹介

Beat Box

トレヴァー・ホーンが主宰した ZTT レーベルから鳴り物入りでリリースしたデビュー曲。

その図太く「ボン!カン!」と鳴るドラムの音、車のエンジン音や録音した声などのサンプリングコラージュ、そしてアウトロの美しいピアノという展開で多くの評論家・リスナーに衝撃を与え、一時期は ZTT 社歌とも呼ばれるようになりました。

ドラムパターンから分かるようにヒップホップからの影響が窺えますが、これはトレヴァーとメンバーがプロデュースしたマルコム・マクラレン「Duck Rock」でヒップホップのサウンドに挑戦、その時の肥やしがそのまま使われていたため。

「Duck Rock」もなかなかイカスアルバムですので是非聴いてみてください。

Legs

日本ではマジシャン・Mr.マリックの出囃子として有名な曲ですね。このミステリアスな曲調はマリック本人のイメージにも一役買ったのではないのでしょうか。

この曲はセカンドアルバムに収録されていますが、この頃メンバーはトレヴァーに反旗を翻し ZTT からレーベルを移籍する事に。実際に楽曲を作っているのは自分達なのにトレヴァーの手柄になっていた事、またトレヴァーのスキャンダラスな戦略(演奏する予定だったにも関わらず、実際にはテープをバックにダンサーが踊っているだけのライブなど)についていけなくなったなど様々な理由があったそうです。

話をマリックの方に戻しますと(主題そっちだっけ?)この曲が初めて使われたのは1989年の木曜スペシャル。

超能力と魔術を合成した「超魔術」と観客からの質問をゴリ押しでごまかすために使われた「ハンドパワー」はたちまち流行語になりました。 その後のマリックの大活躍ぶりは言うまでもありません。

しかしまあ「ハンドパワー」なのに「Legs(脚) 」とはこれいかに。

KISS(featuring Tom Jones)

イギリスの松崎しげる(今勝手に名付けた)ことトム・ジョーンズをボーカルに起用し、プリンスのヒット曲をカバー。 当時は原曲発表から 2 年後という速さでカバーした事、また大御所歌手をフューチャーした事が大きく話題になり、グループとしても過去最大のヒット曲になりました。