聖徳太子、坂本龍馬に続き《鎖国》まで教科書から消える?

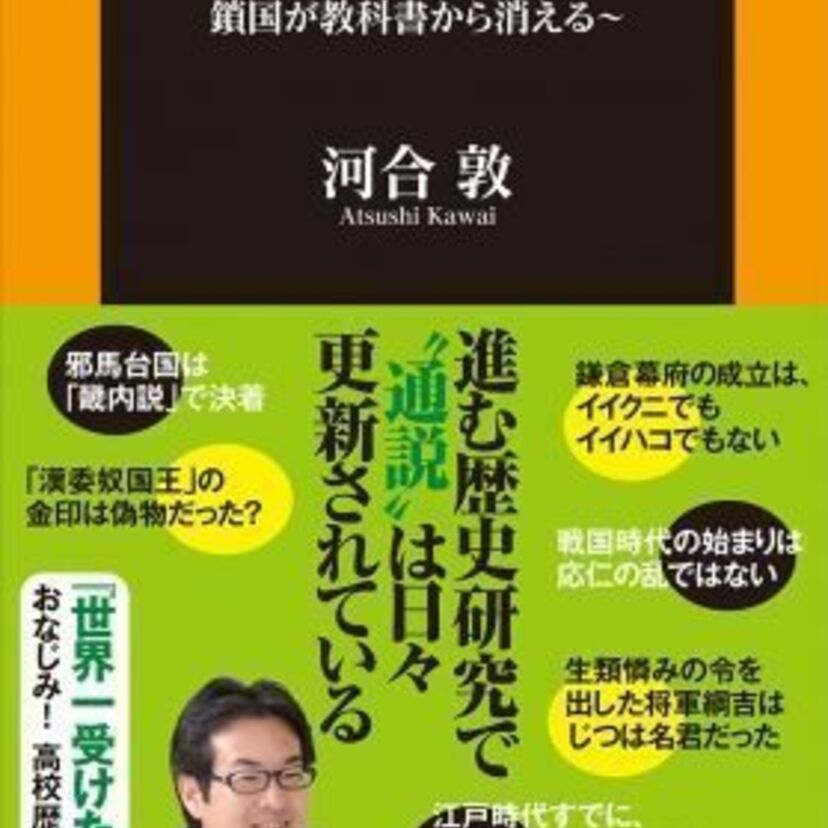

歴史研究の〝今〟を知るための新書「逆転した日本史」刊行!

逆転した日本史

日々の新しい発見と分析、研究によって動きを見せ続けている歴史研究の分野。

そうなると当然教える内容にも変化が生じてきます。

聖徳太子ってどんな人?

足利尊氏像って本当は誰が描かれているの?

江戸時代って鎖国していたの?

このあたりの問題は世代によって教わっている内容が違うことも。

本書では高校歴史教師歴27年「世界一受けたい授業」でもおなじみの河合敦さんが、教科書を切り口にして歴史の新説や不都合な日本史をご紹介。

とのことです。

紹介しよう! 歴史研究の一部を!!

実は教科書から消えている聖徳太子

聖徳太子の肖像が描かれた一万円札

聖徳太子 - Wikipedia

現在では《厩戸皇子》という名前になっている聖徳太子。

前々からアヤシイという噂があり、《聖徳太子なんて人はいなかった》とまで言われていた彼ですが、近頃研究がすこし落ち着いてきているようです。

そもそもなんでそんなことになっているのかと言うと、当時の日本は《冠位十二階の制定》《十七条憲法の制定》《遣隋使の派遣》と国家的な内政・人事強化、活発な外交を行っているわけでございます。

で、当時の政治の中心部分にある有力者がいました。彼は後に《聖徳太子》と称号を贈られ、〝遣隋使経由で伝わった仏教伝説と合体〟し歴史書に記述されます。

簡単に言うと活躍をたいへん〝盛られてしまった〟わけです。具体的には「飼っていた馬が空を飛んだ」とかそういうレベルで。

こうしてヒーローになった彼は当時の政治的功績の中心人物とみなされヒーローと化します。

ヒーローとなったのでさらに伝説や功績が集まってきます。

当時の資料もあるにはあるけれど他の時代と比べて数が多くはなく、しかも〝当時の資料からして盛られている〟うえに〝群雄割拠の時代というわけでもないので対立する存在がいない〟という事情もあってぐんぐんと人気が集まってきます。

こうなるともう無敵なので政治と文化における英雄的存在となり、お札にも採用されたりするわけです。

さて。

資料が少ないと言っても日々様々な情報が発見されては分析、更新されていきます。

そんな感じで出てきたのがこちらです。

聖徳太子はいなかった 古代日本史の謎を解く

完本 聖徳太子はいなかった (河出文庫) | 石渡信一郎 |本 | 通販 | Amazon

聖徳太子はいなかった

聖徳太子はいなかった (新潮新書) | 谷沢 永一 |本 | 通販 | Amazon

〝聖徳太子いなかった説〟

衝撃的ですね。

ただ「流石にそれはちょっと……」という気持ちの人もいたのか、現在では

《聖徳太子という人の存在と功績には怪しい部分が多いけれど、もととなった厩戸皇子という人はいて、そこそこ有力な人だったので、聖徳太子的な働きをしていたのではないか》

ぐらいで落ち着いているんじゃないかという感じです。

しかしわたしが持っている情報も専門家の最新研究にはとても敵いません。

「逆転した日本史」にはさらなるビックリ情報が掲載されているのでしょうか。乞うご期待?

「じゃあ誰なのよコイツは!」~別人説がでている肖像画~

聖徳太子?

聖徳太子 - Wikipedia

ま た あ な た か

まあ存在自体が怪しいとか言われているんで仕方が無いですね。

「この絵、聖徳太子じゃないんじゃない?」という説は1982年にはもう出ていたとか。

じゃあ誰が描かれているんだって話なんですが〝まだ決着がついていない〟そうです。

古代ってたいへんですね。

源頼朝?

源頼朝 - Wikipedia

元祖武家の棟梁、源頼朝先生。

国宝認定されていますが〝頼朝かと言われるとアヤシイ〟という一品。ギャラリーフェイクかな?

一時期は足利直義なんじゃないかと言われたりしているのですが、《身につけているもの》《座っている場所》《絵に使われている技術》などなど疑問点がもりだくさんであり〝かなり荒れている〟気配があります。

これは正直わたしも苦手としているところで、日本史的知識だけではなくて美術研究の観点も必要になってくるのでちょっと誰かにまとめておいて欲しいところだったりします。

足利尊氏?

足利尊氏 - Wikipedia

「これは足利尊氏なんですよ」って紹介した有力者は松平定信さんとのこと。〝江戸時代の研究者〟なんですがそれは。

それを真に受けたのかどうかしばらくは足利尊氏像として教科書に載っていたのですが、やっぱりあやしいんじゃね? ということで高師直ではないか、いや子供の師詮ではないかいやいや師冬ではないか――というような話し合いが行われているようです。

ちなみにこの像は現在でも教科書に載っているらしいのですが、掲載名は

《騎馬武者像》

幕府大将軍の絵から一介の騎馬武者イラストに名称変更されてしまった不遇(?)の絵。今後の活躍に期待といったところでしょうか。