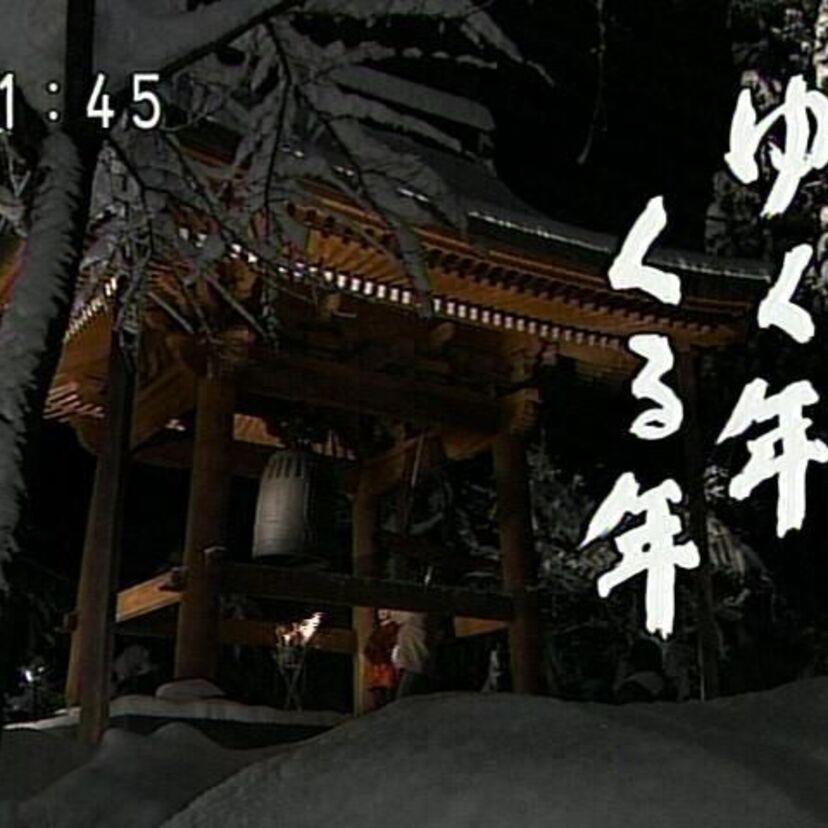

紅白の騒然としたあとの静けさ「ゆく年くる年」

ゆく年くる年

日本の年末のカウントダウンといえば、ゆく年くる年です。

最近は視聴率が下がっているとはいえ、やっぱり年末は紅白を見ながら年越しをする人は多いと思います。

赤が勝った白が勝った(昔は赤がけっこう勝ってた気がするが)の大騒ぎの後、藤山一郎さんの指揮の「蛍の光」の合唱があって、そのあと、11:45にいきなりしーんとなって「ゴーーーーンンン・・・」。

このギャップがたまらない、ゆく年くる年の始まりです。

カウントダウンをこういう形で行うのって、とっても日本的な気がします。

第41回紅白歌合戦で指揮をとる藤山一郎さん

(ちなみに、11:45にTVで「ゆく年くる年」になったあと、NHKホールで何をしているかというと

勝ったチームが司会者を中心に優勝旗振り回して大騒ぎしてるんですよ)

紅白の優勝チームが決定したあと

Every Love Bug

静けさのなかの除夜の鐘 なんで108つ?

除夜の鐘、って、実際に聞いたことありますか?

地元に初詣に行くお寺があって、そこで突いているなら聞いたことがあるかもしれませんが

ほとんどの方は「ゆく年くる年」で、TVから聞こえる鐘を聞くんじゃないでしょうか。

除夜の鐘がうるさいからやめろとクレームをつけてきた人もいるみたいですが

わざと騒音を起こしているわけじゃないし、人の煩悩を清めるためのありがたい鐘の音なのだし、別にいいじゃないと思いますが。

ところで、煩悩が108なのをご存知の方でも、なんで108なのか知っている人はいますか?

煩悩とは:

だそうです(へー)。

人の煩悩って多いんですね。そもそも「煩悩」って「とても多い」って意味もあるそうです。

で、108それぞれに意味があるわけです。

煩悩108

色々な説があるんですね。

煩悩って聞くと悪いことのかたまりのように思えるけれど、ようは人間が生きていくためのエネルギーのようなもの。悪い方向に行かないように、年の変わり目に鐘で清めましょうというのが、除夜の鐘のようですよ。

ゆく年くる年に登場した鐘いろいろ

1955年までは、紅白のあとの番組は「除夜の鐘」と言ってました(まんまや)。

1955年から「ゆく年くる年」となりました。

昔の放映で個人的に思い出深いのは、福井の永平寺でしょうか。

めっちゃ雪降ってるなかで、板張りの床と長い階段を、まだ年若い修行僧が大勢ではだしで雑巾がけしてます。そうなんだよ。永平寺って、山の中腹に建ってるから、本堂の両脇にやたら長い、傾斜のゆるい板張り階段がずうっとあるんだよ。

永平寺の長い階段

で、映像は、頭から湯気出してるお坊さんが、渾身の力で鐘を突く姿。

湯気出てるよ。めっちゃ寒いのに。

この映像が子供心に衝撃的でした。

永平寺ってもっと登場しているかと思ったら、一番多いのは浅草寺でした。

まあロケしやすいしね。最近は同じお寺でずっと撮っているわけじゃなくて、あちこちのロケ地でちょっとずつ撮っているやり方が多いから、近いところが多いのはいたしかたないかな。

夜のライトアップ浅草寺