いざというとき、家庭の頼れる味方だった「家庭の医学」「救急箱」

現代のようにネットが生活に浸透していなかった時代、怪我や体調不良になったとき、頼れる存在に「家庭の医学」と「救急箱」がありませんでしたか?

まさに一家に一台、いざという時の頼れる存在でした。

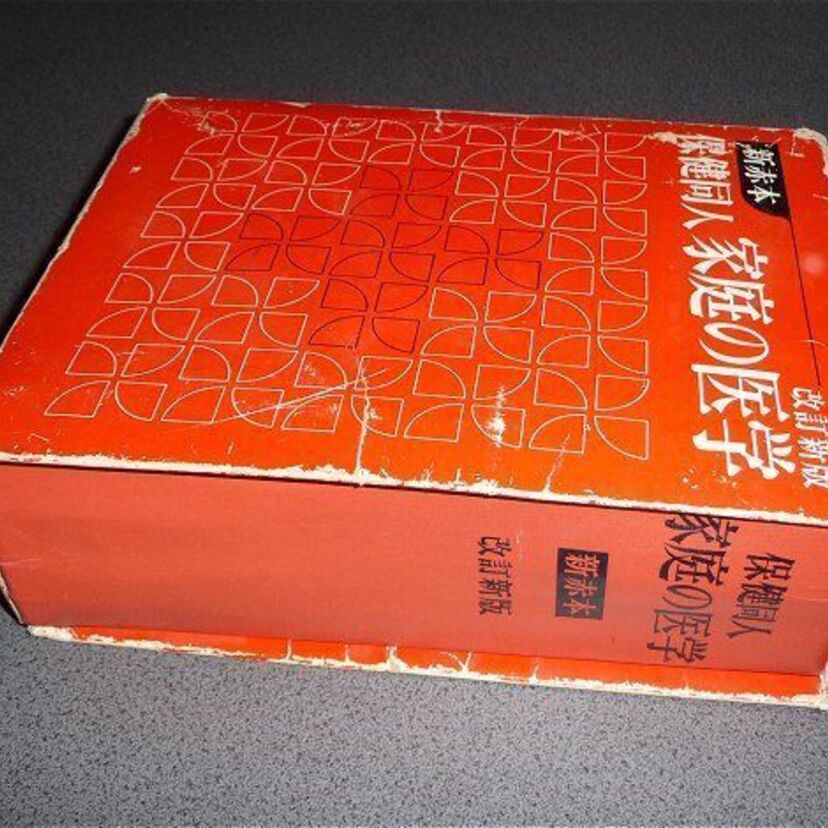

保健同人社の「家庭の医学」、一家に一冊ありませんでしたか

家庭向け医学本にセルフケアの考えを入れた「家庭の医学」

「家庭の医学」(保健同人社)

普段は本棚から取り出されることのない「家庭の医学」。

家族で本棚を共有していると、場所取るので邪魔にすら感じたこともあります(笑。

でも家族が怪我や体調不良などになったとき、頼れる存在だったのです。

いち早く家庭向けの健康雑誌に取り組んでいた保健同人社

”一家に一冊”なほど認知度の高かった「家庭の医学」は1969年の発刊で、家庭向けの医学にセルフケアの考えを取り入れたものでした。

発行元の保健同人社は、早くからセルフケアへの取り組みを行っていた出版社です。

こちらも「一家に一台」頼れる存在だった救急箱

常備薬が揃っている救急箱

怪我のことならお任せ!常備品として家庭にあった赤チン(マーキュロクレム液) - Middle Edge(ミドルエッジ)

一般的に、救急箱の中には下記のような常備薬が用意されているようです。

救急箱の起源

古くは江戸時代、「富山の薬売り」の時代から配置薬、置き薬といった概念は存在していたようですし、救急箱もきっとそれらと関連しているのだと思います。

また一説では明治時代の軍隊用として活躍したような記述もあり、いずれにせよ救急箱は古くから私たちを守るものとして役割を果たしていたようですね。

明治26年、医官のいない部隊用に医薬品と包帯などを小箱に詰めて救急箱と称して配付した。その後、軍隊のみならず鉄道各駅、会社、工場、家庭などにも備えられた。

http://q.hatena.ne.jp/1202370887家庭に薬箱(救急箱)がおかれるようになった歴史的背景を探して… - 人力検索はてな

私たちの時代、救急箱といえば木箱でちょっと薬っぽい匂いがしていませんでしたか?

近年ではプラスチック製の救急箱が主流のようです。