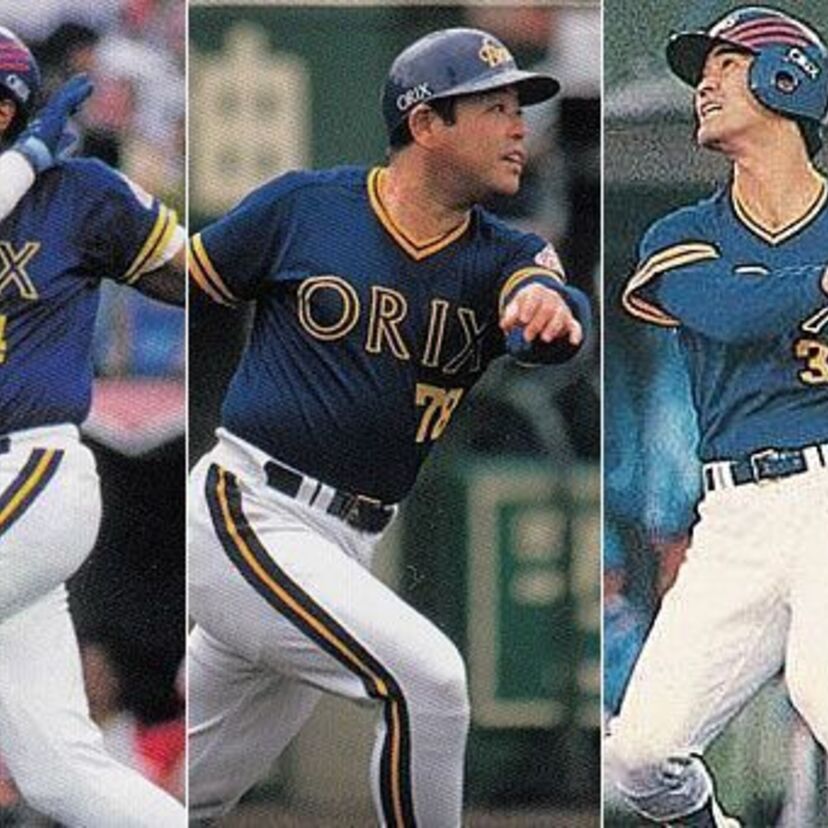

伝説の1989年オリックス・ブレーブス『ブルーサンダー打線』

1988年末、阪急ブレーブスはオリエントリース(現・オリックス)に球団を身売りし、1989年からオリックス・ブレーブスとなった。

(後にブルーウェーブへ変更)

監督は上田利治が阪急から引き続き務めることになった。

また、同時に大阪を本拠地とした南海ホークスもダイエーに身売りし福岡へ移転することとなった。

当時南海の4番打者であった門田博光が関西への残留を希望し、阪急に引き続き兵庫県西宮市を本拠地とするオリックスに移籍することが決定した。

前年の二冠王・門田を4番に迎え、ブーマー・門田・石嶺という豪華な超重量級のクリーンナップを構成し、長打も放てる好打者・松永や、前年20本塁打と成長した藤井らを加えた強力打線を組んだ。

このオリックスの打線は、ブレーブスのチームカラー・ブルーと破壊力ある重量打線のイメージであるサンダーを重ね合わせ『ブルーサンダー打線』と名付けられた。

青に変わったユニフォーム

名前の由来はメジャーリーグのシンシナティ・レッズ

オリックスの『ブルーサンダー打線』は、アメリカメジャーリーグのシンシナティ・レッズの打線が1970年代に『ビッグレッドマシン』と呼ばれたことに倣ったものである。

『The Big Red Machine(ビッグレッドマシン)』

シンシナティ・レッズのユニフォームを見て「あれ?」と思った方、そうなんです。

日本のあの球団と似ているんです。

広島カープのユニフォーム(1989年~1995年)

1989年、第一次ブルーサンダー打線の特徴。

この打線の一番の特徴は、3番ブーマー(右)、4番門田(左)、5番石嶺(右)、6番藤井(左)と、本塁打を期待できる強打者を左右交互に並べることができた点である。

また、これに伴い前年までクリーンナップの3番を担うことの多かった松永浩美が1番に座り、打率の高さと盗塁を生かすことができた。

1989年のベストメンバー

1989年のDHは門田と石嶺を併用した。

センターには守備力の高い本西厚博が多く出場したが、熊野輝光、南牟礼豊蔵、山森雅文が起用されることもあった。

熊野は1985~87年にレギュラーとして活躍した選手であり、山森はアメリカ野球殿堂に顕彰されるほど守備力に秀でた選手であった。

1番サード、松永浩美

松永浩美(まつなが ひろみ)

2番セカンド、福良淳一

福良淳一(ふくら じゅんいち)

3番ファースト、ブーマー・ウェルズ

ブーマー・ウェルズ