携帯型ゲーム機

1980年代初頭の日本では、任天堂の「ゲーム&ウオッチ」やバンダイの「LCDゲームシリーズ」、カシオ計算機の「ゲーム電卓」などのヒットにより、日本国内の携帯ゲーム市場は電子ゲームが全盛期を迎えていた。

しかしこれらの多くはソフトウエアとハードウエアが一体化した、ゲーム内容を換装できない単発の製品だった。すなわちユーザーは毎回ハードごとソフトを買い換えねばならず、後年のようなハードウエアのシェア争いを意識する必要はほとんどなかった。

参考として「カートリッジ交換式の電子ゲーム」も、この時点で全く見られなかったわけではない。ツクダオリジナルのアメリカ横断ウルトラクイズや、バンダイのクイズ面白ゼミナールは紙の問題冊子が用意されたクイズゲームで、単に問題冊子別に選択肢の正答データを切り替えるための手段としてカートリッジ交換が用いられた。

しかしいずれの機種も数ある電子ゲームの一種でしかなく、大きな注目を集めることなく終わっている。

懐かしいLSIゲームとLCDゲームを画像と動画で振り返ります。クレイジークライミング・平安京エイリアン・パクパクマン・ドラキュラハウス・モンスターパニック他 | Middle Edge(ミドルエッジ)

【ゲームウォッチ】時計orゲーム?ファミコン以前の任天堂といえばゲームウォッチ! | Middle Edge(ミドルエッジ)

1980年代中期

最初にカートリッジ式携帯型ゲーム機に取り組んだのは、やはりエポック社。

ゲームポケコン

1990年前後

本格的な携帯型ゲーム機の戦いは、当時据え置き型ゲーム機で凌ぎを削っていた任天堂・セガ・NECによる争いで幕を開けた。

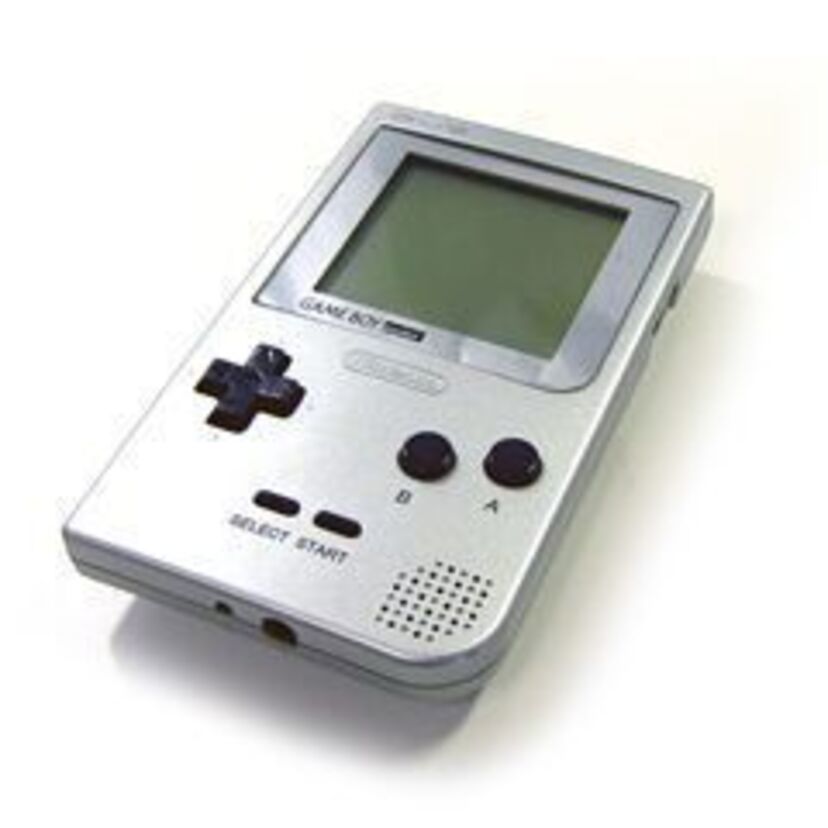

ゲームボーイ

通信ケーブルって何?って聞き返された...【ジェネレーションギャップ】 | Middle Edge(ミドルエッジ)

PCエンジンGT

NECがファミコンの圧倒的な牙城に挑んだ意欲的なゲームマシン「PCエンジン」を振り返る。 | Middle Edge(ミドルエッジ)

GBは『テトリス』などの記録的ヒットなどに支えられ、携帯型ゲーム市場でトップに立った。

一方、PCエンジンGTは据え置き機のPCエンジンと互換性があるほか、当時としては高性能なカラー液晶を使用していた。

テトリスから始まったパズルゲームの世界 | Middle Edge(ミドルエッジ)

1990年代中期

停滞期となるも、96年の「ポケットモンスター赤・緑」発売によって再びゲームボーイが勇躍。

スーパーゲームボーイ

バーチャルボーイ