「ビックリハウス」は 80年代サブカルが詰まった雑誌だった

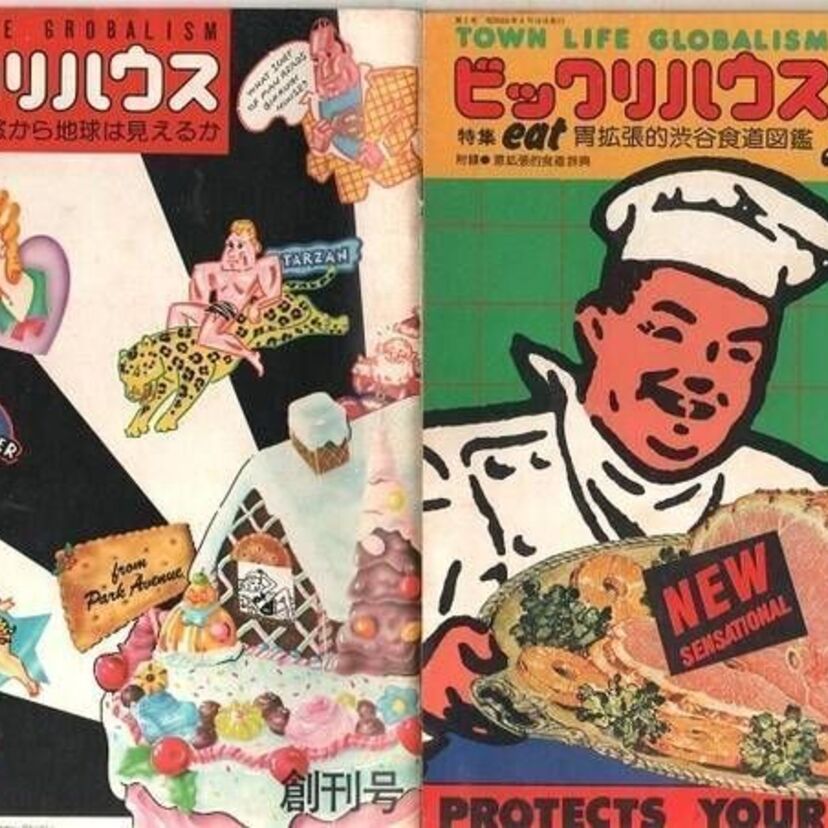

ビックリハウスは 1975 年、PARCO の出版部門にて萩原朔美(初代編集長)と榎本了壱を中心スタッフに創刊されました。

創刊当初は渋谷パルコ周辺のローカルな話題、アメコミや哲学など日本国内外の最先端文化の紹介をメインにしていましたが、ビックラゲーションや教訓カレンダーなど読者の投稿企画から 10 代・20 代からの話題を呼び、読者の投稿企画を中心にした紙面構成になりました。

ビックリハウス

流行らせたい言葉を投稿する「全国流行語振興会」や読者から多数の面白写真が送られた「フォトコン」(その後多くの写真系の企画に派生した)、国語辞典のパロディで四字熟語のダジャレなどアカデミックなジョークが炸裂する「ジャパベン」、ビックリハウスによる文学賞「エンピツ賞」など多くの企画が誕生しました。

「今月のビックリハウス賞」

PARCO と言えば自ら運営するファッションビルから多くのトレンドを発信していた今の言葉でいう「インフルエンサー」。 萩原朔美と榎本了壱は多くの若者から支持された寺山修司が主宰していたアングラ劇団「天井桟敷」出身。

その両者が創刊したビックリハウスはまさに「トガッた若者のための雑誌」になったというわけです。

「演劇実験室天井桟敷」の人々―30年前、同じ劇団に居た私たち

1977 年には二代目編集長の高橋章子(通称花の編集長、略して花編)が就任。80年代以降も YMO やムーンライダーズのミュージシャン、糸井重里や橋本治などの文化人を積極的に起用、糸井重里による「ヘンタイよいこ新聞」、まだ若かった頃のみうらじゅんのコーナー「みうらじゅんジャンボリー(みうジャン)」、「エンピツ賞」の漫画版である「カートゥーン大賞」など多くの企画が誕生しました。

ビックリハウス

「くだらない、安っぽい、軽薄なものを敢えて面白がる」というスタンスは「宝島」とともに80年代の多くの若者に影響を与え、その後のVOWやネット以降の2ちゃんねるやTwitter にも受け継がれました。

代表的な読者コーナー

前述の通りビックリハウスでは愉快で楽しい企画・コーナーが多数生まれましたが、今回はその中でも代表的な物をピックアップしていきます。

ビックラゲーション

「ミミズが鳴いた」や「乞食が野〇ソをしていた」など読者が最近ビックリした事を投稿するというビックリハウスを代表するコーナーです。 選者・編集は初期から終刊直前まで高橋章子嬢が担当。

全国流行語振興会(全流振)

自分の造語を投稿し雑誌に掲載して流行語にしていこうというコーナー。 「参った」の進行形である「まいっちんぐ」、バイバイとさよならを組み合わせた「バイなら」など意外にも実際に流行語になった言葉が多数存在しました。

月例フォトコンテスト

一般的な写真コンテストと同じく毎月投稿される写真に選者が賞を渡すコーナーですが、ビックリハウスらしく写真やキャプションがシュールなものばかり。

その後特定のポーズの写真を撮る読者投稿企画や異なる写真を貼ってコラージュする「面白コラージュ」、一周回ってフォトコンに戻った「スナオカメラ」など多くの派生企画が生まれました。

ヘンタイよいこ新聞

糸井重里が中心になった企画。 糸井から出題される「キモチワルイものは何か。」「コワイものは何か。」など全 10 個のお題に沿い、シュールでナンセンスな投稿が集まり 80 年代ビックリハウスを代表するコーナーになりました。

その他にも子供の頃に思っていた事を告白する「おもこ」、出来の悪い投稿を晒し上げる「ハジラ」など様々なコーナーがありました。