’64東京オリンピックの聖火点灯式

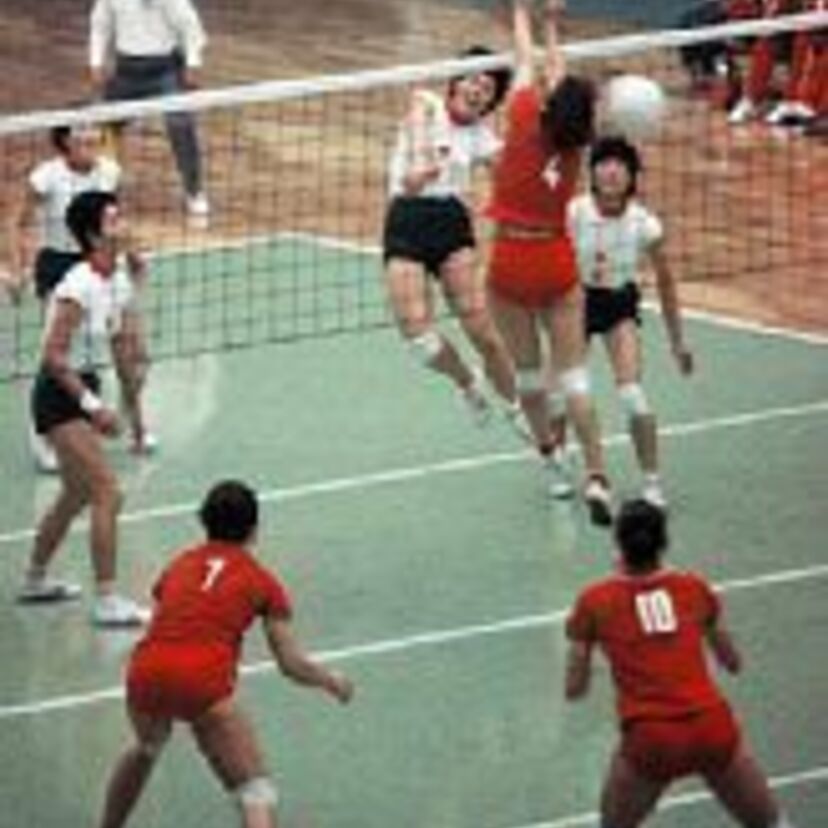

バレーボールの試合風景

バレーボールに関する”うんちく”!

バレーボールの生みの親であるウィリアム・ジョージ・モーガン (William George Morgan)

バレーボールは戦後、職場のレクレーションであった!!

今は懐かしい屋上バレーボール

”東洋の魔女”とは??

1964年の東京オリンピックで金メダルを獲得した”東洋の魔女”の主力

勝つために”鬼”と化した大松監督

故大松 博文監督

回転レシーブの妙技!!

日本のスポーツ中継史上最高視聴率66.8%を記録!!

当時の試合の模様

女子バレーボールメダル授与式

当時の流行語だけで女子バレーボールのことを表現できる一文ができた!!

『鬼の大松(当時の全日本女子バレーボールチーム監督だった大松博文)』さんは、『黙ってオレについてこい!』と、『スパルタ練習』で『回転レシーブ』を編み出し、『東洋の魔女』を育てた!!。

上記の『』で囲った部分が当時、とても流行った言葉でした、当時はユーキャンの流行語大賞などなかったので、ノミネートなどはありませんが、もしもあればみんな大賞候補に間違いありません。