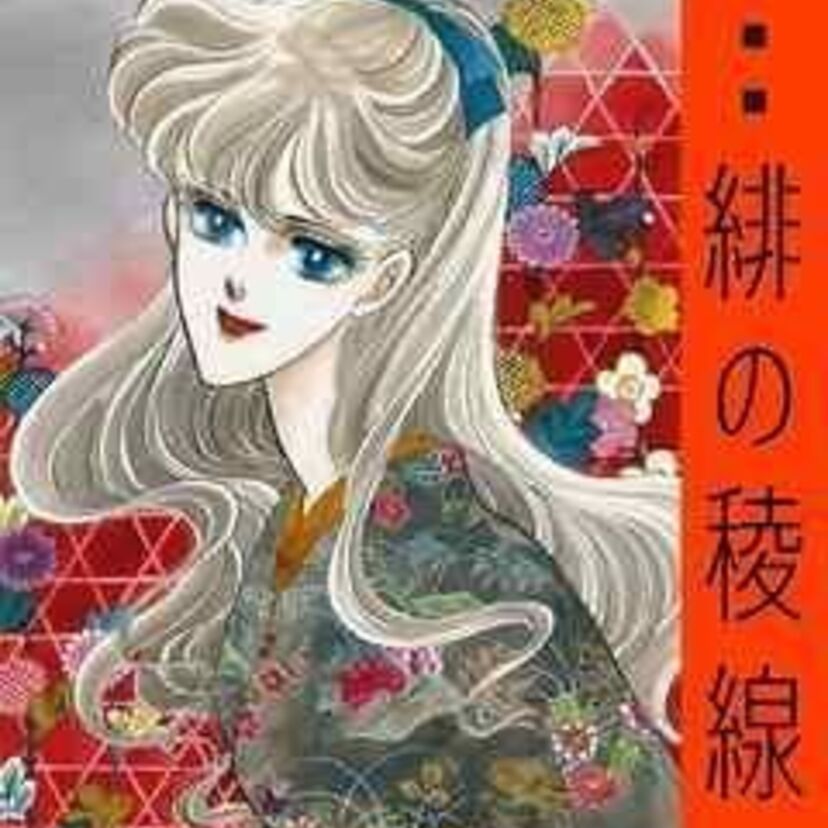

「緋の稜線(ひのりょうせん)」とは?

「緋の稜線」は1986年7月から1999年6月まで「Eleganceイブ」に掲載された少女漫画です。作者は人気漫画家の佐伯かよの先生です。その重厚なストーリーや緻密な人物描写から1994年に日本漫画家協会賞優秀賞を受賞しています。単行本は全25巻、文庫版は全16巻発刊されました。

また1998年には東海テレビ開局40周年記念番組として昼ドラになっています。原作がまだ終わっていない中での放送だったため、テレビ版と漫画原作では設定やラストが違うお話となっています。

佐伯かよの先生とは?

1952年山口県生まれで、夫は同じく漫画家の新谷かおる先生です。1972年に「りぼん増刊号」に掲載された「世界一幸福な男の話」でデビューしました。

代表作には「スマッシュ!メグ」「口紅コンバット」「燁姫(あきひ)」「星恋華(ほしれんげ)」などがあります。

佐伯かよの先生の描く女性はとても美しく、SFやサイコホラーなどのストーリーからスポーツ物、また芸能界にスポットをあてたストーリーなど多種多彩なラインナップとなっています。

「緋の稜線(ひのりょうせん)」あらすじ

昭和元年から終戦まで

昭和元年、胡桃沢家に三女として生まれた瞳子(とうこ)は、「その大きな瞳で世の中をよく見るように」と名づけられました。お茶やお花などお稽古ごとを嫌い、幼馴染で病弱な新之助、ガキ大将の龍一とともに野山を駆け回る少女でしたが、やがて成長し各務(かがみ)家へ嫁ぐことになります。

夫となった各務昇吾(かがみしょうご)とは一夜を共にしただけで、彼は戦地へと出征します。各務家に残された瞳子は義両親、義妹とともに暮らしていましたが、昭和20年3月の東京大空襲で焼け野原となり義父を亡くします。そんな中、途方に暮れる各務家を救ったのは瞳子でした。

菱屋(ひしや)百貨店の再建と再会

各務家の経営していた「菱屋(ひしや)百貨店」を再建することを誓った瞳子は、持ち前の明るさと勝負強さで男たちの中で才覚を現し、戦後復興の波に乗って百貨店を再建します。

そして戦争で死んだと思われていた夫・昇吾と再会するも離婚を決意していた瞳子ですが、昇吾に誘われて2人で山登りに行きます。その時、日の沈む山の稜線を見ながら昇吾が語ります。

そして通り過ぎた後をいつか振り返ったときに隣にいてほしい!

と、瞳子に想いを伝えます。

昇吾にどれだけ愛されていたかを知った瞳子は、改めて夫婦として生きていくことを誓うのでした。

三人の子の母となる瞳子

夫、昇吾と幸せに暮らしていた瞳子でしたが、昔から瞳子に想いを寄せていた新之助のお見舞いをした際、彼に無理やり暴行されてしまいます。新之助は重い結核でもう長くはなかったのです。身ごもった瞳子は産むべきか悩みますが、共に育てることを決心した昇吾に支えられ長男健吾を出産します。実の父である新之助は健吾が生まれる前に亡くなりました。

その後、昇吾の子である二男・昇平を出産し、瞳子は百貨店、昇吾は鉄道と事業をどんどん広げ仕事に没頭していく中で、昇吾は若き日の瞳子にそっくりの芸者、芙美香(ふみか)と出会います。芙美香(ふみか)に癒され心ひかれた昇吾は彼女を身請けし、やがて芙美香(ふみか)は昇吾の子どもを身ごもりますが、結核にかかり長くはない命だと知ります。

一方瞳子は昇吾の様子からやがて芙美香(ふみか)の存在と彼女の命が長くないこと、身ごもっていることを知ります。再び悩む瞳子ですが、芙美香(ふみか)が命に代えて産もうとしている子供を自分の子として育てることを約束し、芙美香(ふみか)の妊娠月にあわせてお腹に座布団を詰め妊婦を装います。

長女・望恵を出産すると同時に芙美香(ふみか)は他界しました。

成長した子供たちの苦悩と昇吾の飛行機事故

健吾、昇平、望恵(もえ)たちはそれぞれの生い立ちや環境に悩みながらも成長していきます。そんな中昇吾乗った飛行機が行方不明となり、昇吾の生死も不明となってしまいました。昇吾は生きていると信じながら瞳子は菱屋の社長代行を務め、さらに会長となって菱屋を盛りたててゆきます。

長男の健吾は他の百貨店で修業した後、その時に出来た仲間と独立し商社を立ち上げます。二男の昇平は大学受験に失敗した後に海外に渡り人脈を広げ、マルセル財閥の令嬢と親交を深めます。長女の望恵は海外留学の後、菱屋を支えることとなります。