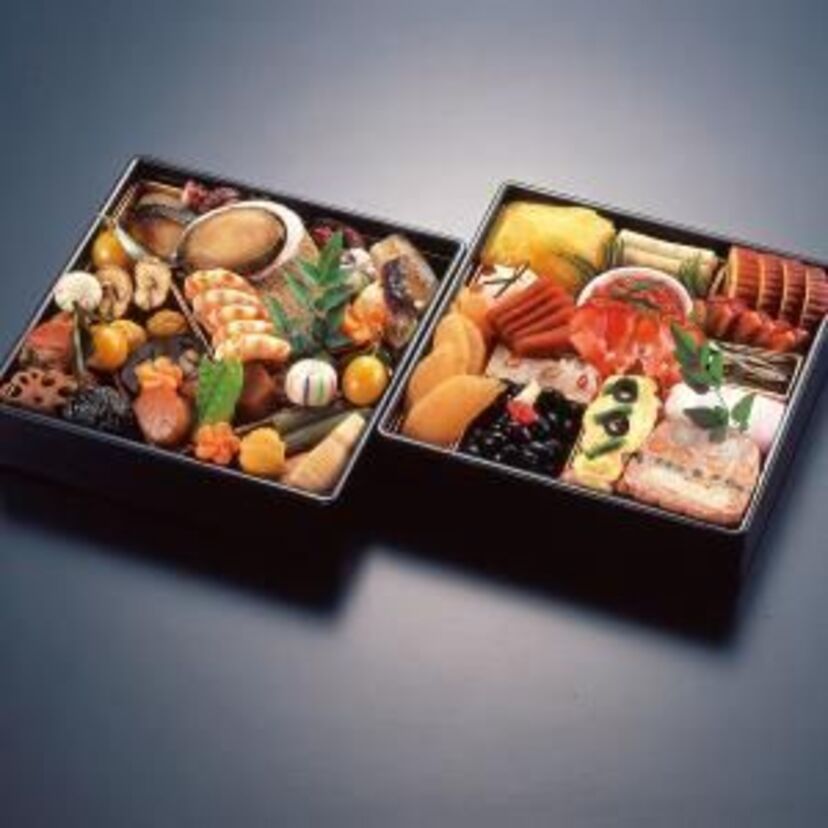

おせち(御節)料理

「おせち(御節)料理」は、節会や節句に作られる料理。

節日のうち最も重要なのが正月であることから、正月料理を指すようになりました。

近年では美しい「おせち(御節)料理」がネットやデパートで販売される光景が目立ちます

12月ともなると「おせち」のCMが流れてきます。

とはいえ、時代が変わっても「おせち」の風習は変わりませんね。

おせちに用意される献立(肴)には、ひとつひとつに意味があって、好き嫌いせずに食べるよう言われたものです。

そんなおせちの献立の意味を、歴史と共に再確認しましょう。

「おせち(御節)料理」の由来

もとは中国から伝わった五節供の行事に由来するそうです。

「おせち(御節)料理」の由来

明治時代以降、重詰めの形式に移行

「おせち(御節)料理」の献立

昔は正月三が日といえば、おせちとお雑煮、おもちで過ごしていたもんですよね。

「おせち(御節)料理」の献立

祝い肴(口取り)

黒豆 - 無病息災

数の子 - 子孫繁栄

田作り(ごまめ) - 五穀豊穣

たたきごぼう(酢ごぼう) - 豊作

紅白かまぼこ - 魔除け、清浄

伊達巻 - 文化・学問・教養を備える