今、日本のホラー映画が世界で認められていますよね。

日本のホラーはスプラッター系やゾンビものではなく、ストーリーと演出で見せるものが多い、そんなところが欧米の人たちには新鮮に映るのでしょう。

さて、日本ではホラーコミックが昔からありました。

楳図かずお先生、古賀新一先生などなど…

その中でも筆者がハマったのが高階良子先生!

楳図先生の「漂流教室」や古賀先生の「エコエコアザラク」などはドラマ化や映画化されたのに高階先生の作品はまだ映像化されたものはないんですよね。

でも、高階先生の作品はすばらしいものばかり!

その一部と思い出をつづってみたいと思います。

【おことわり】今回はデビュー作などの貴重な画像や情報は、管理人様が膨大な労力を費やして運営されている「高階良子の部屋」から引用させていただいています。

■高階良子とは?

■なんと、デビュー50周年!

高階先生は2014年でデビュー50周年を迎えられました!おめでとうございます。

昨年から「デビュー50周年記念セレクション」と題した秋田書店の新書版が次々とリリースされています。

高階良子デビュー50周年記念セレクション

■デビューは「リリ」

リリ

デビュー作は年若木書房の1964年12月発行の貸本「ゆめ」2月号「リリ」です。

講談社のコミックスには「リリー」と表記してあって長いこと「リリー」と思われていましたが「リリ」であることがわかりした。

昭和30年代は貸本屋というのがあって、今で言えばレンタルビデオ屋さんのようなもの。貸本漫画はオリジナルビデオ(東映の「Vシネ」など)のようなものですね。

この頃の漫画家さんはまず貸本漫画で活躍なさっていたのです。

高階先生は貸本漫画から講談社に活動の場を移します。

筆者も高階先生の作品を拝見したのはこのころからです

■高階先生の思い出その1「血まみれ観音」

血まみれ観音

初版は1975年となっていますが、「なかよし」掲載は1973年です。

筆者も5年生くらいのときに親戚の家にあったのを読んだ記憶があります。

そのときは当然のことながらまったく気にしていませんでしたが、後にコミックスを買って「原作 横溝正史」と書いてあったのには驚きました。

普通の小説の「夜光虫」を少女漫画に脚色したものだったのです。

小学生ながら横溝文学に触れていたことになるんですねぇ…

この作品で初めて「人面疽」というものを知りました。

![人面瘡(じんめんそう、人面疽)は、妖怪・奇病の一種。体の一部などに付いた傷が化膿し、人の顔のようなものができ、話をしたり、物を食べたりするとされる架空の病気。薬あるいは毒を食べさせると療治するとされる。

幕末には、蘭法医・桂川甫賢が人面瘡を医学的に分析している。当時の随筆集『筆のすさび』に引用された甫賢の分析では、腫物の傷口の開いた姿が人間の口のように見え、皺の寄った窪みや傷穴が人間の目鼻に見え、ひくひくと動く患部があたかも呼吸しているように見えるのであり、怪異のものではなく、あくまで顔によく似た腫物として捉えられている]。

また、近世でいうところの実在の病気である象皮病のこととする解釈もある。(wikipediaより)](/assets/loading-white-036a89e74d12e2370818d8c3c529c859a6fee8fc9cdb71ed2771bae412866e0b.png)

「血まみれ観音」の人面疽

筆者は1975年3月に小学校を卒業しましたので当然それまで読んでいた小学館の「小学○年生」も卒業。

4月号からは「なかよし」を読み始めました。

この号に「はるかなるレムリアより」が載っていたのです。いよいよクライマックスというところでした。

※余談ですがこの号から「キャンディ・キャンディ」が連載開始です。

■高階先生の思い出その2「はるかなるレムリアより」

はるかなるレムリアより

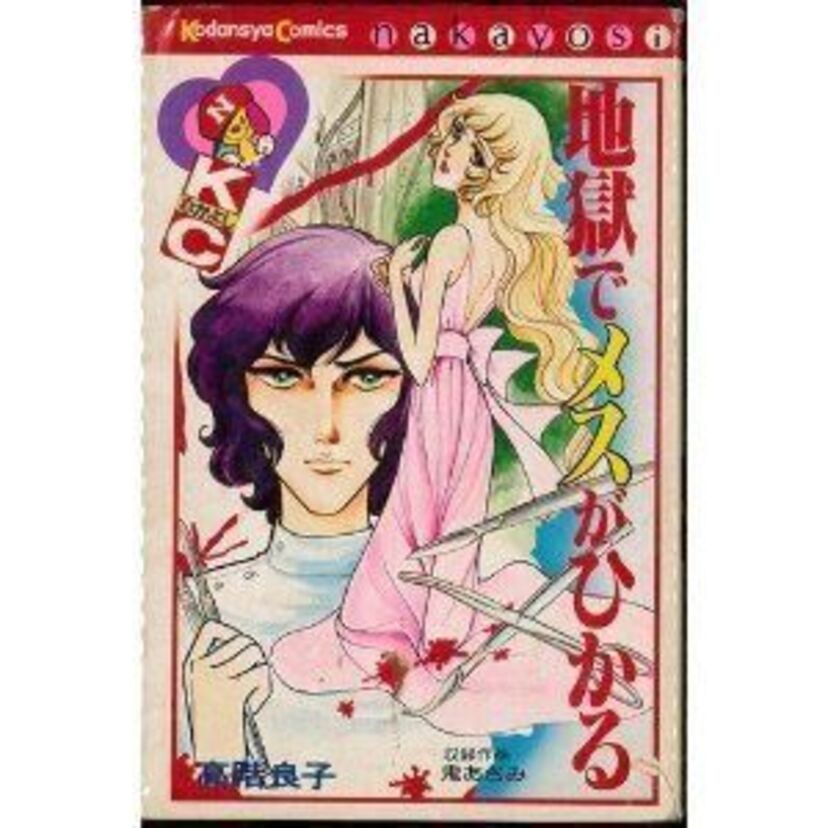

「血まみれ観音」のあと「地獄でメスがひかる」は読んでたのですが、その後この「レムリア」を読んで高階先生にハマり、それいらい毎月なかよしを読むようになりました。

この作品もいつか映像化されないかなあと思っているのですが…

「なかよし」のバックナンバーをたどると、連載開始前の予告には「ムー大陸への道」と描いてありました。

仮題だったのかもしれませんね。

同じように「タランチュラのくちづけ」の予告のタイトルは「悪魔のキス」でした。

■高階先生の思い出その3「江戸川乱歩原作作品」

高階先生は一時期江戸川乱歩作品のコミカライズをされていました。

その中の傑作はなんといっても「黒とかげ」でしょう!

黒とかげ