戦国BASARA ワンコイングランデフィギュアコレクション ~第壱陣~ 明智光秀 単品

今さら”人物紹介”しても・・・だが、「明智光秀」とは

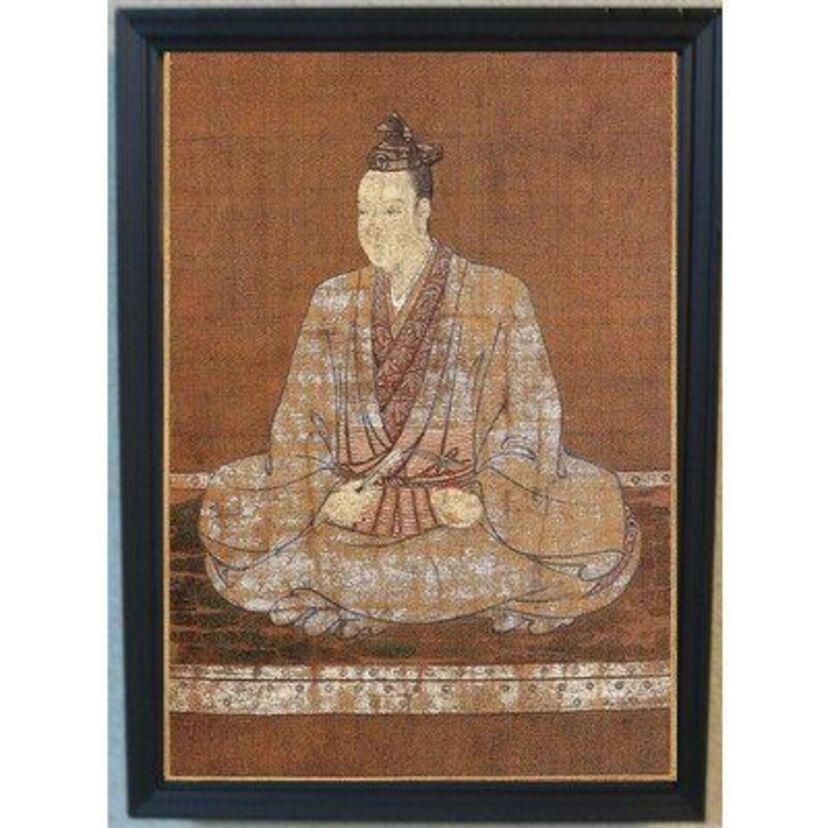

明智光秀像(本徳寺蔵)

明智光秀 - Wikipedia

彼の生い立ちからして謎のだらけの人物!?

1566年、室町幕府の内紛により14代将軍である足利義昭が朝倉義景の一乗谷城に落ち延びた事から、明智光秀(39歳)は足利義昭の幕臣となった。1567年、足利義昭と織田信長を仲介。1568年7月27日、足利義昭を立政寺で織田信長と会見させた。この頃より、義昭と信長の両属の家臣となり、1569年、三好三人衆が足利義昭を襲撃したが、明智光秀らが撃退。織田信長より羽柴秀吉とともに二条御所の普請を命じられ、、丹羽長秀、中川重政と共に京都奉行に任じられた。1571年、比叡山焼き討ちで中心的役割をし武功を上げ、織田信長より近江国滋賀郡50000石を与えられ、足利義昭と決別し、織田信長の直臣となった。

これを現代流に言えば、ヘッドハンティングに次ぐヘッドハンティングで最後に信長がワンマンで経営する株式会社のブレーンに加わった外部取締役みたいなものだ。

『敵は本能寺にあり!!』、彼にとって最低・最悪のミステリーの始まり

1582年5月、徳川家康饗応役だった光秀は任務を解かれ、羽柴秀吉の毛利征伐の支援を命ぜられて6月2日(6月21日)早朝に出陣するが、その途上の亀山城内か柴野付近の陣で光秀は重臣達に信長討伐の意を告げたといわれる。軍勢には本心を明かさず、「森蘭丸から使いがあり、信長が明智軍の陣容・軍装を検分したいとのことだ」として京都へ向かったという。『本城惣右衛門覚書』によれば、雑兵は信長討伐という目的を最後まで知らされておらず、本城も信長の命令で徳川家康を討つのだと思っていたという。光秀軍は信長が宿泊していた京都の本能寺を急襲して包囲した。光秀軍13,000人に対し、近習の100人足らずに守られていた信長は「是非に及ばず」(現代流に言えば、さしずめ「しゃぁねぇなぁぁ!!」)という名言を吐いて、奮戦したが、やがて寺に火を放ち自害した。しかし、信長の死体は発見できなかったという。

敵は本能寺にあり: 織田信長の夢を砕いた男 明智光秀の正義を解く

是非に及ばず外伝

「本能寺の変」の概要はこれでお分かりであろうが、「何で『本能寺の変』が起こったのか?」について色々な歴史学者、作家などが諸説を出しているので、下記に示す。みんなそれなりに説得力はあるが、決め手がないのが現状である。

本能寺の変諸説

|

├─ 普通に天下が欲しかったよ説(野心説)

| ├─ 元から凄い野心家だったよ説(フロイス説)

| ├─ 信長の下剋上思想を体現したんだよ説(下克上説)

| ├─ 戦国大名なら誰でも天下ぐらい狙うよ説(光秀の野望説)

| ├─ 老い先短くて焦ったんだよ説(光秀老齢説)

| └─ チャンスだったから勢いでやったよ説(アドリブ説)

|

├─ 信長のイジメに耐えられなかったよ説(怨恨説)

| ├─ 粛清されそうだったから反乱したよ説(左遷説)

| ├─ 人質に出した母を見殺しにされたよ説(J( 'ー`)し説)

| ├─ ノイローゼになってヤケクソで謀反したよ説(精神耗弱説)

| ├─ 家康に鯛を出したら信長に腐ってると怒られたよ説(接待失敗説)

| ├─ 信長の酒を断ったら殺されそうになったよ説(ワシの酒が飲めんのか説)

| └─ 信長から殴る蹴るの暴力を受けてたよ説(暴行説)

| ├─ 信長にサッカーボールキックされたよ説(ボールと間違えた説)

| └─ 殴ったのは蘭丸だよ説(鉄扇痛いよ説)

| └─その際に鬘なのがバレたからだよ説(ハゲの恨みは怖い説)

|

├─ 大義の為にやむなく反乱したよ説(英雄説)

| ├─ 魔王をどげんかせんといかんよ説(天誅説)

| ├─ 体に流れる公家の血が帝を守れと囁くよ説(尊王説)

| └─ 昔の職場を蔑ろにする信長が許せなかったよ説(幕府ラブ説)

|

├─ 実は共犯がいるよ説(黒幕説)

| ├─ 信長に恐怖を覚えた公家衆が光秀に殺させたよ説(朝廷説)

| ├─ 信長に追放された足利義昭が旧家臣の光秀に殺させたよ説(幕府説)

| ├─ イエズス会が信長を殺して政権を乗っ取ろうとしたよ説(バテレン説)

| ├─ 秀吉が邪魔者一掃を企んだよ説(秀吉説)

| | ├─ 秀吉に内通してた友人に唆されたよ説(細川藤孝説)

| | ├─ 秀吉に天下を取ってもらわないとわび茶が完成しないよ説

| | | (へうげもの千利休説)

| | └─ 秀吉に天下を取らせようとしたよ説(神に愛されなかった男説)

| ├─ 家康が耐えられなくなったよ説(家康説)

| | └─ 光秀は天海になって家康に仕えたよ説(光秀天海説)

| | └─ 天海は婿養子の方だよ説(秀満天海説)

| ├─ 元親には悪いことしちゃったよね説(長宗我部説)

| ├─ 元は斉藤家の家臣だったよね説(斉藤家説)

| | ├─ 信長がうつけだから殺しちゃったよ説(マムシ説)

| | └─ 姫君のためだよ説(濃姫説)

| | ├─ 濃姫は信長を独占したかったよ説(ヤンデレ濃姫説)

| | ├─ 初恋の人に自分が乱世を治めると誓ったから説(決戦3説)

| | └─ おやめください姫君様、私には妻と子が……!説(不倫説)

| |

| └─ 光秀様を打ち負かす戦、面白そうですなあ説(斉藤利三説)

|

├─ 実は光秀は犯人じゃないよ説(冤罪説)

| ├─信長を助けにいったら自分が犯人扱いされたよ説(ドジっ子説)

| └─光秀の築く天下この信長も見たいぞ説(信長自爆説)

|

└─ 信長が好きだからこそ謀反したんだよ説(本能寺の恋で本能寺が変説)

├─ 信長をおいしく味わいたい変態だった説(「明智光秀(戦国BASARA)」説)

├─ 上様の絶望を解き放つには殺すしかなかったに候説(センゴク説)

├─ 光秀は信長に殺されたかったんだよ説(光秀ドM説)

├─ 信長と一緒に心中しようとしたよ説(ヤンデレ光秀説)

├─ 二人で生き延びて末永く幸せに暮らしたよ説(愛しの焔説)

└─ 信長に寵愛される森蘭丸に嫉妬したんだよ説(衆道な三角関係説)

あなたは『天王山』の意味を知ってるかい??

1582年6月2日の本能寺の変で織田信長を倒した明智光秀だが、なかなか味方してくれる大名がいなく苦慮しているうちに、「織田信長の仇を討つ」という大義名分(本当は信長の後釜に座りたかった)を得た羽柴秀吉が中国大返しで、京に迫ってくると言う情報6月10日に届き、光秀もこれに応戦すべく、6月13日(西暦7月2日)に摂津国と山城国の境に位置する山崎(大阪府三島郡島本町山崎、京都府乙訓郡大山崎町)において、両軍が激突した戦いを「山崎の戦い(やまざきのたたかい)」と言う。古来天王山の戦いと呼ばれてきた合戦の現代的表現であり、山崎合戦もと呼ばれる。また『天王山』は山崎とは目と鼻の先にあり、京都盆地の西側,老ノ坂山地の南部にある山で標高270m。淀川をはさんで対岸の男山と相対し,京都盆地と大阪平野を結ぶ部分にあるため,古来戦略上,重要な位置を占めていた。特に1582年の山崎の戦が有名で,以後,勝敗を決する時の比喩(ひゆ)に用いられる。

山崎合戦の地 石碑(京都府大山崎町)

光秀は最後までミステリー満載の人なのだ!!

明智光秀=南光坊天海 ???

山崎の戦いで羽柴秀吉に敗戦し、居城である坂本城に逃れる途中、落ち武者狩りにより殺されたとうのが定説だが、明治時代に入ってから、光秀の子孫と称する人物が、「実は、光秀は殺されずに生き延びていて、天下人徳川家康に仕えた高僧(政治顧問)である天海(?~1643)に成り代わっており、その根拠もある」と公言したことにより、『明智光秀=南光坊天海』という異説が、にわかに注目を浴びるようになり、現在でも時々テレビで検証番組をやっているほどだ。

だが、説得力が若干足りないようで、今後の研究結果に期待したい。