『タクティクスオウガ』(1995年・スーパーファミコン用シミュレーションRPG)

『タクティクスオウガ』(1995年・スーパーファミコン用シミュレーションRPG)

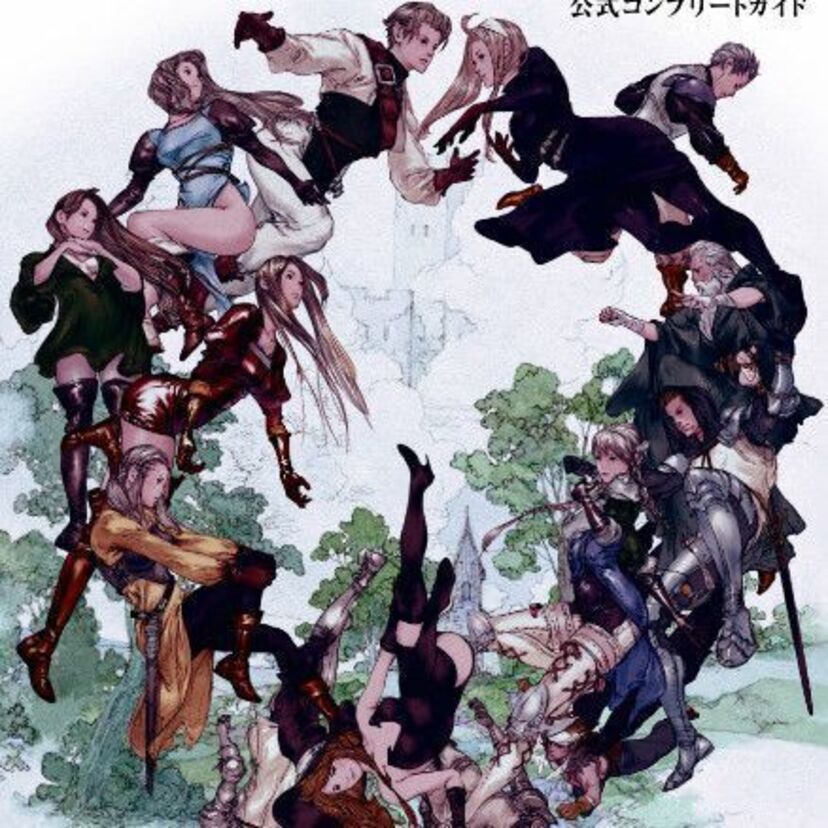

タクティクスオウガ 運命の輪 Art Works (画集) 大型本

『タクティクスオウガ』の「民族紛争」を扱った超重厚かつ緻密なゲームシナリオ

聖騎士ランスロット「きみたちのような若者が戦わなくてもよい・・・そんな世界を築きたいものだな・・・」

『タクティクスオウガ』では、架空の世界ゼテギネアにおけるヴァレリア諸島でのウォルスタ、ガルガスタン、バクラムの民族紛争による戦乱が、島の少数民族ウォルスタ人の少年デニムの視点から描かれる。

劇中ヴァレリア島では多数派「ガルガスタン人」、支配層「バクラム人」、少数派にして被差別層「ウォルスタ人」がそれぞれ一つの陣営を形成して内戦を戦っており、民族浄化や強制集住など、その対立は非常に根深いものとして描かれている。

この小国間の紛争に島外の大国が介入するというストーリーは、ユーゴスラビア紛争を始めとする現実に起こった各地の民族紛争をモデルとしている。

中世の西欧文化をもとにしながらも、剣と魔法・ドラゴンやグリフォンが息づくファンタジー世界でストーリーが展開するが、本作で特徴的なのは、世界情勢へ神や悪魔などの神秘的な力が直接介入することがなく、あくまで「人間のエゴイズム」によって世界が動いていることである。

民族の起源説話の類は3民族のどれに関しても劇中で一切確認することが出来ず、PSP版「運命の輪」でも結局、「ウォルスタ人」「ガルガスタン人」「バクラム人」とは何なのか、が明らかにされることはなかった。

ウォルスタ人(少数民族)

プランシー神父「己を棄てろ、大義のための礎となれ」

ウォルスタ人は主人公デニム達が育った島の南部に主な勢力圏を持つ少数民族。かつてはロデリック王がドルガルア王と島の覇権を争っていた程だったが、物語開始時点では指導者のロンウェー公爵がガルガスタン王国に囚われているなど、敗北寸前の状況であった。ロンウェー公爵救出後は有志が「ウォルスタ解放軍」を組織、ガルガスタンの支配体制から脱出を図るようになる。

ガルガスタン人(島民の七割を占める多数派)

ガルガスタン人は主に島の西部に勢力を持つ民族で、島民の七割を占める多数派である。物語開始時点ではバクラムに対抗して、バルバトス枢機卿が中心となった急進派による「ガルガスタン王国」が建国され、バクラムを牽制すると同時にウォルスタ人を支配していた。しかし多数派の中には穏健派も多く、内部分裂も起きているようである。

バクラム人(支配者階級)

バクラム人は島民の二割ほどを占める少数派民族だったが、ドルガルア王ら旧ヴァレリア王国の王族がバクラム人だったため、ドルガルア王の死後も支配者階級として存続することになる。やがてローディス教国の庇護の下、司祭ブランタが「バクラム・ヴァレリア国」を建国し独立を宣言。島の北部を主な領土とするが、暗黒騎士団の協力が思うように得られなかったことから、それ以上の侵攻はできず膠着状態に陥っている。

『タクティクスオウガ』では敵味方それぞれに魅力溢れるキャラクターが多数登場する

カチュア「(デニムは)私のことなんて・・・これっぽっちも考えてくれないのね。」 結論から言えば、わがままな王女様だなあ・・・若松真人と若松みゆきのような関係になれるかなあ・・・

デニムの選択次第では、とことん落ちぶれる「ヴァイス」。暗黒騎士ランスロットに「殺す価値もない」と言われるほど無残。

暗黒騎士ランスロット

聖騎士ランスロット「命を賭けるということと、死ぬことは全然違うことだ。」