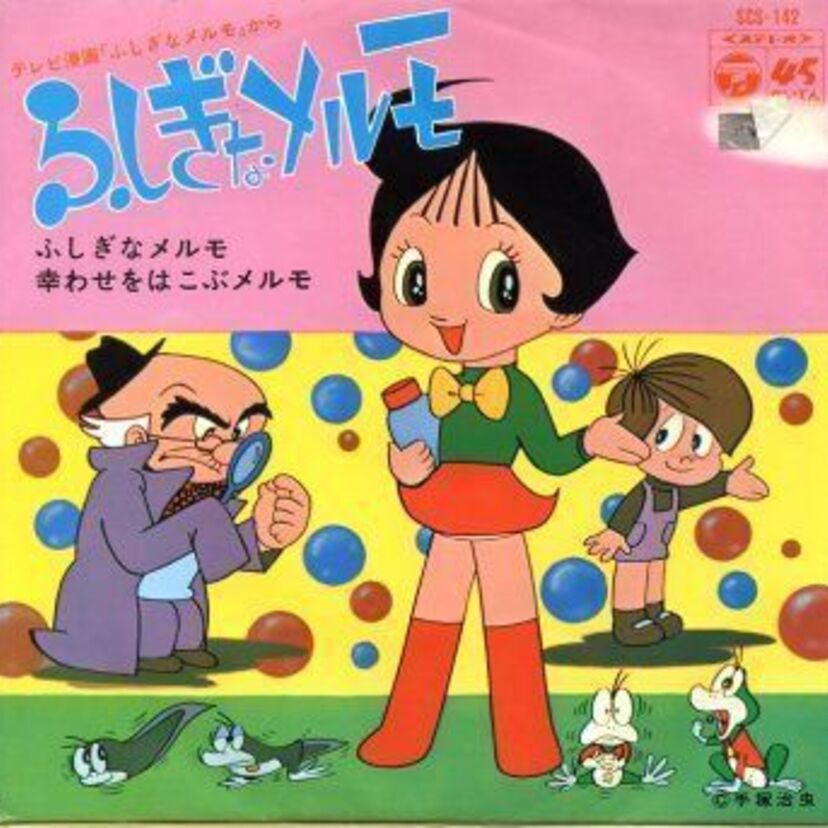

2016年は45周年記念シリーズ、その2は「ふしぎなメルモ」です!

「ふしぎなメルモ」も昭和46年(1971年)オンエアだったのです!

あまり気付く人はいないのではないでしょうか。

45年経って、赤いキャンディーが欲しくなりませんか?

メルモちゃんをもう一度振り返ってみましょう!

■最初は「ママァちゃん」

今でも忘れられませんが筆者が小学校二年生のころ、同級生が

「弟が読んでる『小学一年生にね、ママァちゃんっていうすごく面白い漫画があるの!』となぜか興奮して言ったことがあります。

小学一年生

「ママァちゃん」

この同級生の家に遊びに行ったとき、読ませてもらったんですが、このときにすでに赤いキャンディーと青いキャンディーの設定がありました。

知らない人はいないと思いますが、赤いキャンディーを食べると1個で10歳若返り、青いキャンディーを食べると1個で10歳成長する、というもの。

筆者は「こんな面白い漫画、『小一』だけに載ってるなんてずるい!」と子供ながらに憤慨したものです。

ある同級生はとても裕福では小一~小六まで買ってもらってた、そんな人もいましたが庶民は該当学年の分しか買ってもらえません。きょうだいがいたら辛うじてその学年のは読めましたが…

まさか「ママァちゃん」読みたさにその子の家に入り浸るのもなあ…と思ってました。

虫プロが発行した「てづかマガジンれお」にも掲載されていたそうですが、

てづかマガジンれお

当時の田舎の小学生は小学館の学年誌と学研の学習・科学とりぼんとなかよししか知らなかったのです。。

そんなところに、テレビアニメが始まりました!

■テレビアニメ「ふしぎなメルモ」

友人の家で読ませてもらった「ママァちゃん」がアニメになったのでとても喜んで見ていたのですが、「メルモちゃん」ってこんなお話だったんだ、と気がつくのはしばらくしてからです。

そして内容ですが、子供ごころにちょっと大人っぽいなあと思っていました。

「命と性」について啓蒙していたなんて当時は知るわけもなく、それでも筆者は「理科の勉強になる」と思ってみていた記憶があります。

たとえば第4話はお母さんのおなかの中の胎児の様子の説明があったり、第13話は受精の話があったり…

むしろ母親のほうが恥ずかしがりながら見ていたんじゃないでしょうか。

子供のほうが羞恥心なく、素直な気持ちで見ていたんだと思います。

■キャンディーの製造方法

アニメのエンディングでキャンディーの製造工程が描かれています。

今は大人だから、「火の鳥の卵でできてるんだ!」と思いますが、1971年当時の筆者はメルモちゃんと同じ小学校3年生!「火の鳥」はまだ知らなかったのです。

でもこの映像を見て、「メルモちゃんのキャンディー欲しいなあ」と思っていたものです。

■忘れられないトトオのエピソード

メルモちゃんはどのお話も面白いです。

たとえばメルモちゃんのママの財産をねらう叔母さんをやっつける話とか、最終回でメルモちゃんの15年後が描かれていたり…

実は、筆者は弟のトトオがカエルになっちゃった第7話が衝撃的でした…

赤いキャンディーと青いキャンディーを少しずつ食べると動物に変身することができるのですが、トトオはカエルになっちゃいました。カエルになってはキャンディーで元に戻すことはできません。

「トトオはこのまま人間に戻れないの?」とこのあと毎回トトオが心配で仕方なかったのです。