70年代に起こった「日本語ロック論争」ってご存知ですか?

日本におけるロックで一般的となっている「日本語と英語の入り混じった歌詞」。サビの一部が英語になったりする楽曲は多いですよね。その一方で、かつて「ロックは日本語で歌うべきか、英語で歌うべきか」が真剣に論じられていた時代があることを皆さんご存知でしょうか?この記事では、1970年前後に起こった「日本語ロック論争」について紐解いてみたいと思います。

「論争」前夜に起こった、GSの歌謡曲化

60年代半ば、ビートルズが日本でも大人気となったことで、若者たちの間で続々とバンドが結成されました。彼らの音楽はグループサウンズ(GS)と呼ばれ、その中からスパイダース、タイガース、テンプターズといったバンドが頭角を現していきます。そして、1966年にスパイダースが発表した「夕陽が泣いている」や、1968年にタイガースが発表した「君だけに愛を」などが大ヒットを記録したのですが、これらは職業作曲家が手掛けた歌謡曲調の楽曲であり、本家ビートルズの展開した前衛的なロックとは異なるものでした。このGSの流れに対し、異議を唱える一人の男が現れます。

こんなものはロックじゃない!と異議を唱えた内田裕也!!

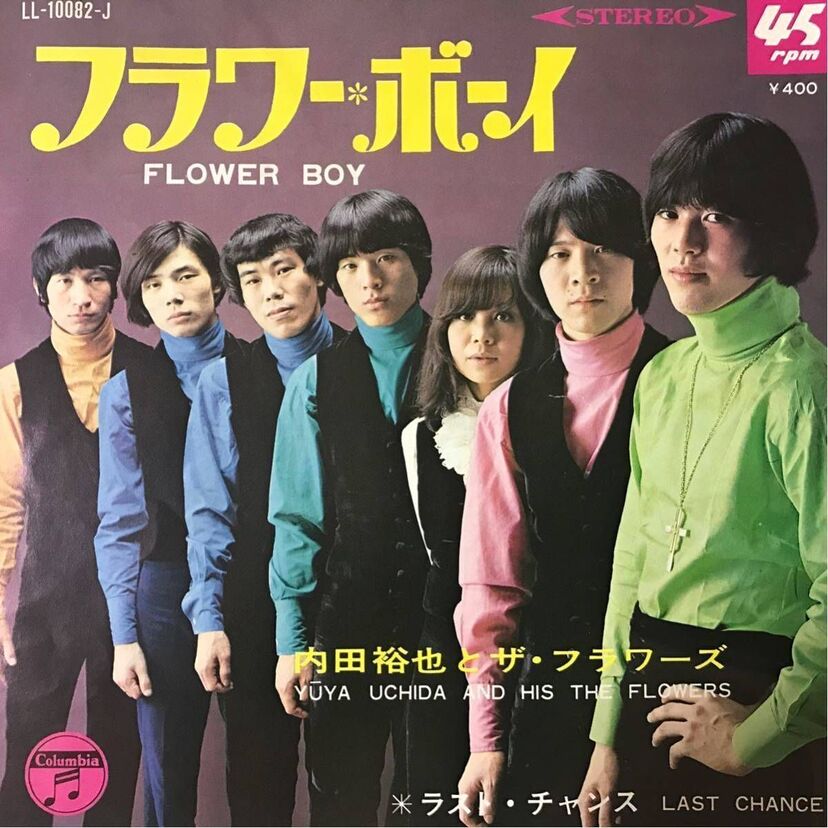

当時のGSの風潮に対し異議を唱えた男とは、ロックンロールの重鎮として名高い内田裕也。歌謡曲と化したGSを「こんなものはロックではない」と断罪し、1967年にはバンド・内田裕也とフラワーズを結成、本格的なロックを志したアルバム「CHALLENGE!」を発表しました。ジャニス・ジョップリン、クリームといった洋楽のカバーで占められた同アルバムは全編が英語で歌われ、当時の売れ線とは明らかに一線を画す内容に。

そして、フラワーズと同時期にゴールデン・カップス、モップス、PYGといった、歌謡曲系のGSとは距離を置くバンドが続々と出現。彼らのサウンドは「ニューロック」と呼ばれるようになりました。その一方で、60年代末には従来のGSブームが急速に収束していきます。70年代はいよいよニューロックの時代到来か?と思われたそのとき、ある問題が勃発します。それは「ロックは日本語で歌うべきなのか?」というものです。

「日本語派」と「英語派」が真っ向から対立!!

対立のきっかけとなったのは、ニューミュージックマガジン誌が行っていた「日本のロック賞」。その第2回において、1970年にはっぴいえんどが発表したデビューアルバム「はっぴいえんど(通称:ゆでめん)」が日本のロック賞を受賞したことに、内田が異議を唱えます。

はっぴいえんどとは、細野晴臣、大瀧詠一、松本隆、鈴木茂によって結成されたロックバンドであり、その最大の特徴は「日本語での歌唱を重視している」という点。60年代に流行したビートルズやそのフォロワーたちの展開した英語詞の楽曲とは一線を画しており、内田の発表した前述のアルバム「CHALLENGE!」とは対極的な存在でした。そんな作風である「ゆでめん」が日本のロック賞を獲得したことで、内田側から異論が噴出。ここに、俗に言う「日本語ロック論争」の火ぶたが切って落とされたのです。

「英語じゃないと駄目だ」という内田裕也の主張の根拠とは?

そもそも、何故内田は英語にこだわったのでしょうか?これには理由があり、「ロックは海外の音楽なのだから、日本語の歌詞を乗せると良さが半減する。結果として歌謡曲になってしまう」「日本語で歌うことで、ニューロックはGSと同じ道を辿り、商業主義に走ることになる」との持論を展開。そして、日本語で歌うことが「ロックの成長を妨げることになる」と主張したのです。また、「日本のバンドがロックの本場である英米で成功することが難しくなる」とも。こういった主張に、はっぴいえんど側からも意見が噴出しました。

「やりたいことをやるだけ」と主張したはっぴいえんど!

ロックの今後の成長や海外における日本のバンドの活躍、といった多角的な面から音楽について考えていた内田。その一方で、はっぴいえんど側の意見は至ってシンプルなものでした。例えば大瀧詠一は、1970年の「新宿プレイマップ」の誌面において「ボクらは成功するかしないかじゃなくて、ただやるかやらないかだけなんですよ」と語っています。つまり、自分たちはこの音楽がやりたいからやっているだけだ、と主張したのです。そして松本隆も「日本語で歌おうが英語で歌おうがどちらでも構わない」と、それぞれの立場で音楽活動をすればそれで良いじゃないか、とコメントしています。