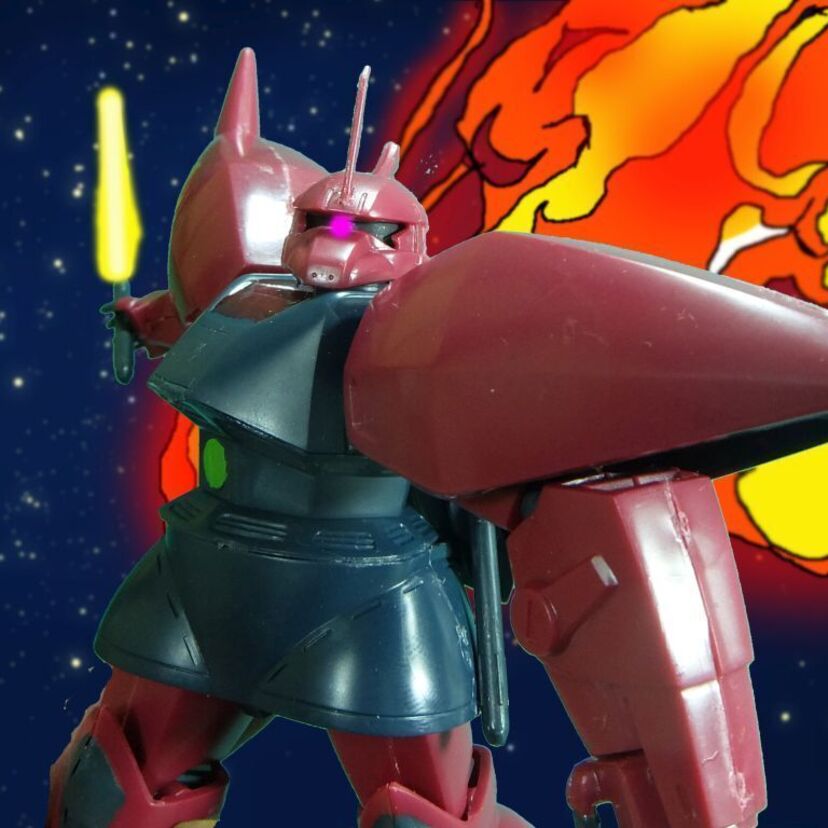

マシュマーのザクⅢ改と共に、ネオジオン反乱軍を相手取って、獅子奮迅の活躍をする、イリアのリゲルグ!

私、市川大河が、書評サイトシミルボンで連載している、 『機動戦士ガンダムを読む!』での、 再現画像で使用しているガンプラを、 古い物から最新の物まで片っ端から紹介していこうというテーマのこの記事。

今回紹介するのは、元々はモビル・スーツ・バリエーション、MSVのゲルググキャノンの金型を流用して、『ガンダムZZ』に登場する新型モビル・スーツとして再生された、しかし、キットの中身をよく見ると、執念にも似た「ゲルググへのリベンジ」が込められた、1/144 リゲルグをご紹介!

リゲルグ 1/144 14 1986年9月 700円(機動戦士ガンダムZZ)

リゲルグのボックスアート。キットの新規パーツにはビーム・ライフルも入っているのに、パッケージではあえてサーベルしか持たせていない辺りが確信犯(本文参照)

大河さん以前『機動戦士ガンダム』(1979年)のゲルググのガンプラに触れて「2018年の現在に至るまで“ドムにハズレなし。ゲルググに当たり無し”が続いている」と記したことがあった。

それは、MGやHGUCのゲルググにも言える共通点なので、何か呪いのようなものでもゲルググにはかけられているのだろうかと思いさえしたのだが、実はその呪縛からのエグゾダスは、既に1986年に解かれていたのだと、このキットで知ることになった。

キットのランナー一覧。当時の1/144としては4枚プラスアルファは大盤振る舞いだが、元になったゲルググキャノンのランナーを外さずに、リゲルグ用ランナー1枚(画像左上)を足したからである

まず、今回紹介するリゲルグという機体とガンプラのバックボーン解説から入ろう。

『ガンダム』のガンプラは、1982年から1983年に入るタイミングで、それまでは「アニメ及びアニメの設定で描かれたモビル・スーツをプラモデル化する」という当たり前のコンセプトがあったのだが、一つには、まだまだ「新製品を出すたびに大ヒット」が続いているが、アニメ登場のメカはほぼ商品化し尽くしてしまい、しかしシリーズを終わらせるわけにはいかないという営業面と、一つには「バンダイメインのプラモデル商品展開は、リアルタイムテレビ放送中の『戦闘メカザブングル』(1982年)『聖戦士ダンバイン』(1983年)『銀河漂流バイファム』(1983年)『重戦機エルガイム』(1984年)等の商品群をメインストリームにする」というのがあり、また一つには「ガンプラにだけ食いついてきたミリタリースケールモデラーの、ニーズをかなえる仕様とクオリティを」というのがあって、バンダイはそれらリアルタイム放映ロボットアニメ商品群と並行する形で、『ガンダム』から派生した、オリジナルのモビル・スーツをキット化する、モビル・スーツ・バリエーション(以下、MSV)という商品を展開し始めた。

MSVは、その名の通り既存のモビル・スーツの、試作型や水中型、長距離支援型といった「if」をメインコンセプトに、ザクキャノンや高機動型ザクやプロトタイプガンダムといったモビル・スーツを商品化していった。

それらは、組み立て方もパーツの分割や精度が、よりスケールモデルに近くなり、その上で、初期ガンプラではかなえられなかった可動やプロポーションが改善される試金石として機能し、この時期の技術革新をベースにした技術論は、今のガンプラにも活かされているほどである。

完成したリゲルグ。まさにゲルググキットの究極系

一方で、今も書いたようにMSVは、初期ガンプラのリベンジを隠しテーマに持っていた。

例えば1/144 ザクマインレイヤー(1984年3月)は、バックパックをノーマルザクのパーツ(ちゃんとこの商品に含まれている)と交換すれば、事実上の「1/144 ザクVer.2」であったし、その直後の1/100 フルアーマーガンダム(1984年3月)は、フルアーマーを装着さえしなければ、ど真ん中直球の「1/100 ガンダムのリベンジ」であった。

この辺りは後々の今回の伏線にもなるのだが、要するにMSVは「単純にロボットプラモにハマった層」だけではなく「『ガンダム』という素材を触媒に、スケールモデル的な展開をプラモデルで展開する商品」を楽しむユーザーを育て、また他方で既存のガンプラのリベンジを、まだVer.2とかREVIVEとかいう発想もカテゴリもなかった時代に、別型とのコンパチで再生するという商品枠でもあったのだ。

リゲルグ制作後のランナー。ゲルググキャノンのパーツ一式が残るのは当たり前だが、リゲルグ専用ランナー(こっちの画像では右上)に、ポツンと残された「リゲルグ用ではない、ゲルググ用ビーム・ライフルのパーツ」に注目

そして1985年。

満を持して『ガンダム』の続編アニメ『機動戦士Zガンダム』が作られることになり、そこでは当然新型ガンダムをはじめとした新モビル・スーツが登場し、ガンプラ化される流れになった。

しかし、総監督の富野由悠季氏の意向により、『Zガンダム』は、ありがちなPart2、続編的な作り方ではなく、あえて前作と新作の間に、キャラもメカも世界観も、7年というミッシングリンクを作ることで、後々ガンダムというビジネスがそこを再利用できる計算を作っていた(そしてその目論見は見事に今現在でも成功している)。

そうなると、永野護氏、藤田一己氏、小林誠氏らを得た『Zガンダム』のメカ絵巻は、決して『ガンダム』の、レベルの低い直系ではなくなってしまい、2作品の隙間を埋めるはずのMSVが、パラレルワールド的な立ち位置になってしまいがちになる。

ガンプラビジネスへの理解も深い富野監督は、そこへの配慮も見せた。

『Zガンダム』作品展開の中で、おおまかに新ガンダム世界観が描けたタイミングで、あえて画面の端々にMSVを登場させることで、「二階へ上げられて梯子を外され」かけていたMSVファンやユーザーをレスキューし、『Zガンダム』という世界観へしっかり取り込んだのだ。

それはMSVファンだけではなく、出資者バンダイへの気遣いでもあり、その演出サービスは、つまりMSVのモビル・スーツが『Zガンダム』の登場メカでもあるというアリバイも産み、バンダイが既存のMSVのガンプラを、箱だけ変えて『Zガンダム』のシリーズのガンプラとして売り出す口実を与える。

実際、1/144でザクキャノン、グフ飛行試験型、ザクタンク、ザク強行偵察型、ジムキャノン、ジムスナイパーカスタム等が、MSVからピックアップされて『Zガンダム』ガンプララインナップの水増しに貢献した。

正面から見たリゲルグ。肩のバインダーがキュベレイを意識していることは一目瞭然

そのビジネスプランは見事に成功し、『Zガンダム』終了翌週から始まったさらなる続編『機動戦士ガンダムZZ』(1986年)でも踏襲されることになる。

リゲルグの話まで、まだあと少しマクラがある。

『Zガンダム』での、MSV金型再利用ガンプラの成功を踏まえた『ガンダムZZ』のガンプラ戦略であったが、当初からそうした「お手軽ビジネス」がいつまでも通用するとは、アニメの現場もバンダイも考えていなかったらしい。

しかし、『ガンダムZZ』ガンプラは、初動でR・ジャジャとハンマ・ハンマで「やらかして」しまったため、それはすぐさま影響をもたらし、直後の1/144 No.7のZZガンダムとN0.8のガ・ゾウム(1986年8月)以降「既存のガンプラの金型を流用せず、完全新規のガンプラ」は、No.16のドライセン(1986年10月)まで一切出なくなってしまった。

そこでは、MSVの金型流用もあったが、アイザックやガズR/Lのように、『Zガンダム』ガンプラの金型流用も含んだ、コスト削減の賜物であった(結果、ガンプラ化は当時されなかったが、リック・ディアスの金型流用前提のシュツルム・ディアス等のデザインも、この時期生み出されている)。

サイドビュー。肩のバインダーの大きさに気づかないと、ゲルググのサイドビューと見間違えてしまいそうになる

ここでようやくリゲルグの話題になるのだが。

そういった諸々を含めて、1/144 リゲルグは『ガンダムZZ』ガンプラシリーズのNo.14として1986年の9月に発売されたのだが、その金型は基本的に、1983年9月にMSVシリーズNo.13で発売された、1/144 ゲルググキャノンのものが使われている。

リファインデザイン的には、一年戦争でのジオンのエース量産型だったゲルググをベースに、ネオジオンの女性統治者、ハマーン・カーンの乗るキュベレイの両肩の巨大なバインダーに似せたアーマーをつけることで、『ガンダム』と『ガンダムZZ』のジオンイメージの橋渡しにして、なおかつ機動力に秀でた新型モビル・スーツとしてイメージさせるというコンセプトは、基本的に悪くない発想であったと思う。

アニメ劇中でも、あえてイリア・バジムという女性パイロットを乗せることで、女性統治者ハマーンのキュベレイのローコスト版のイメージにもつなげるとと共に、初期はギャグキャラだったマシュマーが乗る、いかにもジオンらしいザクⅢ改の、さらにジオンらしいザクグリーン濃淡カラーの機体に対して仕える構図で、ジオン的な構図に貢献したとも言える。

ここで先にすっとぼけて(笑)、商品としての1/144 リゲルグのガンプラの仕様を表層的に解説すれば。

上記したように、元はMSVのゲルググキャノンに、リゲルグとしての記号用のパーツをならべた新規ランナーを一枚追加しただけの仕様であるため、1986年新発売扱いのガンプラにも拘わらず、ポリキャップが採用されていないという欠点をいきなり抱えている。

バックビュー。ゲルググではむしろ何もなかった背中に、仰々しいバックパックが付く

また、リゲルグ用の新規ランナーが一枚追加はされたが、元のゲルググキャノンのランナーは全て遺されているので、このキットを買ったユーザーは、これをゲルググキャノンとして作ることも可能ではある(そんな酔狂な人がいたかどうかはともかくとして)。しかし、その酔狂さが実は、このキット最大の隠しポイントの確信犯に繋がっているのであるが……解決編はまだもうちょっと後。

リゲルグのリファインデザイン自体は、肩のキュベレイ風大型バインダーと、高機動バックパック以外は、あえてゲルググそのままである。

このキットをHGUCに手が慣れた今の時代に組み立ててみると、なるほど、バンダイはMSV時期にはとことん、スケールモデラー向けにガンプラを開発していたのだということが改めて分かってくる。

細かいパーツ分割、スリッパや膝頭のひし形などの、グレーに塗られるべき部分が、梨地で成型されているなど、ミリタリーモデルテイスト全開である。

その上で、可動の方に目をやると、確かにポリキャップこそ使われてはいないものの、可動の為の新解釈や新技術が、そのほとんどが肩の可動に集約されているので驚いた。

肩関節とバインダー。別個に可動して見栄えも維持する独特の構造は、HGUCにはない模型的テクスチュアである

確かに1/144 旧キットゲルググの最大の欠点は、潰れた頭や太ったプロポーションと共に、接着された肩アーマーのせいで、せっかくの可動腕が全く活かせなかったところにあったのだが。

今回のリゲルグ(=ゲルググキャノン)は、まるでそこへの復讐の権化のように、肩の可動に技術力の殆どを注ぎ込んでいる。

元々ゲルググの肩アーマーは、直接ボディに接続されているのではなく、一度蛇腹のジョイントを経て繋がっているのだが、旧キットは馬鹿正直に、この蛇腹を再現した結果、肩アーマーが動かなかったというわけだ。

逆を言えばイマドキのHGUC版ゲルググ等は、この蛇腹自体の存在をなかったことにして、楽をしている。

肘の曲がり角度は浅いが、手首は『ガンダムZZ』他キットに準拠して可動指の物が新造されている