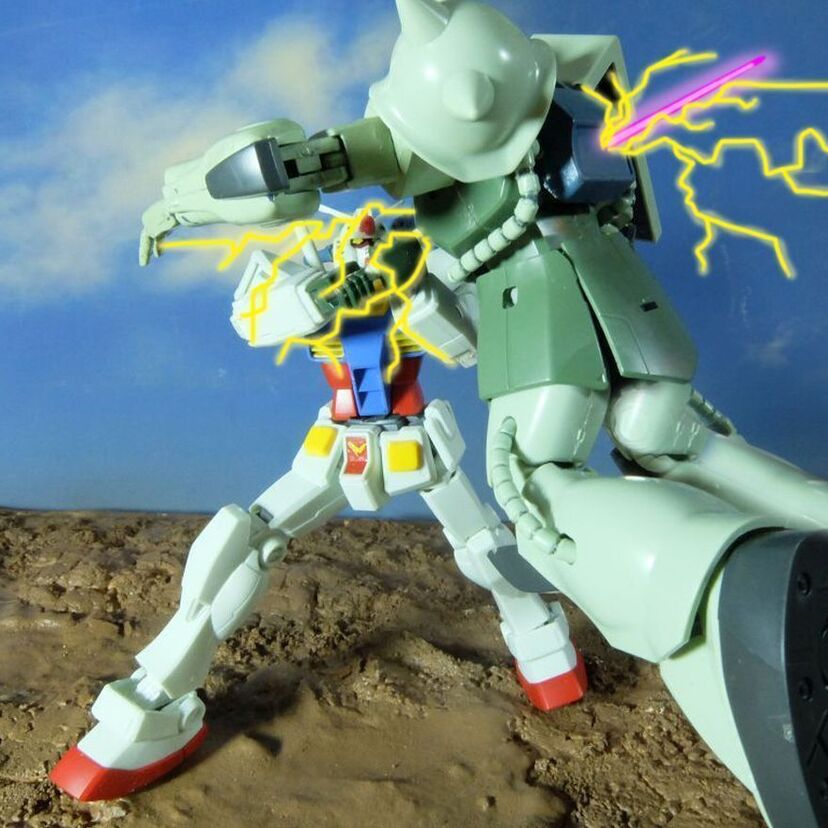

TV第1話『ガンダム、大地に立つ』でのガンダム初陣ザク撃破シーン。アムロとガンダムの戦いは、ここから始まった!

今回紹介するのは、HGUC REVUVE最新版の1/144 ガンダムと、雑誌『月刊ガンダムエース』に付録としてついてきた、1/144 ガンダム用武器セットにラインナップされていた、ビーム・ジャベリンの紹介です。

ガンダム 1/144 HGUC 191 2015年7月 1000円

ボックスアートの「TV第1話の飛翔シーンの再現」が、このキットがVer.kaでもお台場版でもなく、正しくアニメ版ガンダムのキットであることを主張している

またなのかガンダム!

なんどめだがんだむ!

テレビ版オープニング歌詞にあるように、どんだけ「甦れ」なのかガンダム!

1/144だけで、9個目(うち2個はイベント頒布品)の新規発売になるぞガンダム!

完成したHGUC 191 REVIVE版ガンダム。小顔でスマートながら、アニメの印象を損なっていない絶妙のバランス感覚

「これがプラモデルアレンジの、『機動戦士ガンダム』(1979年)に登場した、RX-78-2ガンダムです」は、1/144では少なくとも、アニメ版準拠でHGUC 021が、お台場実物大立像準拠でHG Ver.G30thが、究極系バージョンでリアルグレード(RG)が、「ガンプラ初心者のお子様向けです」ではGFT版が、それぞれ、可能な限りの住み分けで市場を形成していた……はず、なのであるが。

HGUC 191 REVIVE版ガンダムを使った名場面の再現。ランバ・ラルのグフとの一騎打ちで、斬り勝つアムロ!

先に擁護しておくと、確かにHGUC 021とHG Ver.G30thは、デザイン面では究極に差別化が図られていたが、こと可動という面では、HGUC 021はアニメデザインに、HG Ver.G30thは初心者向けキットというビジネスに、それぞれ縛られて、他のHGUCモビルスーツよりも可動範囲が狭かったのは事実。

再び宇宙へ出たホワイトベースを追撃する、コンスコン隊のリック・ドム部隊との対決!

無論、そういったアレコレを一緒くたに払拭する役割が、RGシリーズには価値があったのだが、如何せんRGは、価格帯が高いため、売り上げがHGUCほど望めないという、バンダイ的に“美味しくない状況”がある。その上で、ユーザーサイドから見ても、RGはむしろ可動とディティール、パーツの細かさ等で「やりすぎ感」があり(そういうのが好きな人にはたまらないというのが、まぁ趣味の世界のビジネスの難しさではあるが)、ライトユーザーには手を出し難い上、完成した後でも装甲パーツがポロポロ落ちるというケアレスミスも目立つという状況がかくありきであった。

無敵のガンダムのビーム・ライフルが、宇宙を切り裂く!

一方で、HGガンプラではこの時期、新素材KPSと共通ポリキャップを採用した、「共通フォーマットのローコストで、歴代主役ガンダムを次々と1/144でリメイクする」という、通称・HGオールガンダムプロジェクトが、2013年にスタートしていた。

覚醒したアムロは、思念兵器ビットさえも、サーベルで撃破してみせる!

この、オールガンダムプロジェクトでは、主に『機動戦士ガンダムF91』(1991年)のF91や、『機動戦士Vガンダム』(1993年)のヴィクトリーガンダムや、『新機動戦記ガンダムW』(1995年)のTV版ウィングガンダムゼロなど、過去に1/144ではリメイクされていないガンダム達を中心に商品化が進んだ。

ア・バオア・クーでの最終決戦に、出撃していくアムロのガンダム!

一方での、HGUCのREVIVEという「Ver.2商法」と、一方でのオールガンダムプロジェクト。その狭間で“HGUCブランド”で“オールガンダムプロジェクトの各ガンダムと並んで違和感のない”しかも“救世主のような新素材・KPSを駆使した新型”で“気軽に買える価格帯”で“手軽に作れ”て“ディティールも可動も優れ”ている、そんなRX-78-2ガンダムの決定版を、という目論見から、今回紹介するHGUC 191 ガンダムが誕生したのだ。

そのア・バオア・クーで、シャアのジオングと雌雄を決する時が来た!

とりあえず、今回のガンダムは、その2つのシリーズのうちのどっちなのだと問われれば、一応はHGUCナンバーなので、REVIVE版ということになるらしいが。

今、決戦の時! 片腕を失いつつもガンダムのライフルが、宿敵シャアのジオングを狙う!