世代ってなんだ?

赤ちゃんから老年まで

男性の世代別アイコンイラスト2 | 可愛い無料イラスト・人物素材 - フリーラ -

よく「〇〇世代」って言いますよね。

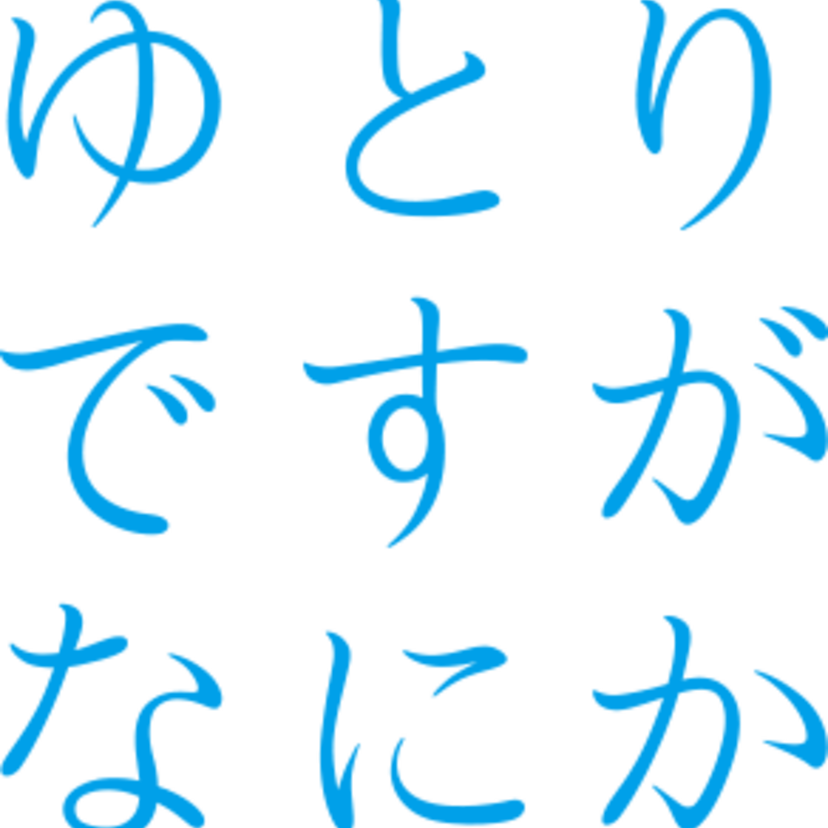

最近は20代の人たちを中心に「ゆとり世代」とか言われて

「ゆとりですがなにか」という宮藤官九郎のドラマもあったりします。

「〇〇世代」という言い方は、

一番有名なのは1976年に言われ始めた「団塊の世代」ですが

その後しばらくは、「〇〇世代」という名称はなかった気がします。

ただ「最近の若いもんは」と揶揄される時に

「新人類だから」「シラケだから」「バブルだから」

「均等法以降」とか「氷河期経験してるから」とか

いろ~いろ言われてきたわけです。

でもそもそも

「世代」ってなんなの?

あー、うん。まあね。

だからなんなの、って感じですが。

世代(せだい)とは - コトバンク

うわー難しくなっちまった(汗

ああやっとまともに読める。よかったよかった。

ただ「世代」の幅はどうも時代によってまちまちのようで

言葉の定義では「だいたい30年くらい」

としているものが多いんですが

場合によっては、4~5歳違うと話が合わなかったり

その時期ごとに世相や景気が変わっちゃったりして、

30年ではくくれない場合も多いですよね。

なので、

世相や世の中の状況や景気がほぼ同じな頃に

だいたい「若者」として世の中に出たあたりの集団

なんて感じでざっくりと捉えられればいいんじゃないかと思います。

とりあえずここでは、そんなアバウトな書き方で、いってみようかな。

団塊(だんかい)の世代

1970年前後に青年期のひとたち

団塊の世代の年金を支える若い人々

年金を負担する人たちのイラスト(騎馬戦型) | かわいいフリー素材集 いらすとや

「団塊の世代」でググるとですね

「団塊の世代 空気読めない」とか

「団塊の世代 めんどくさい」とか

けっこうネガティブな検索予想ワードが出てきちゃうんですよ。

困ったことに。

ビートルズ世代とも言うらしい

ビートルズ - Wikipedia

だいたいが「世代」というのは

ちょっと上の年代の人間が

「いまどきの若者は」的ないい方で論じて言うパターンだと思うのですが

こと「団塊の世代」においては、上の年代からこう言われた

ということはないですよね。

wikiにも元ネタは堺屋太一と書いてありますし。

とにかく「ベビーブーム」という、

戦争が終わっていきなり婚姻数が増え子どもが増えるという

世界的に特殊な状況に生まれた、母数の多いかたまりの世代。

特徴はとにかく「数が多い」こと。

数が多いと何が違うかというと、消費や世論に大きな影響を及ぼす点です。

彼らが「欲しい」と言えば、それはブームになります。

彼らが「これが正義だ」と言えば、まかり通ってしまいます。

高度成長期に「金の卵」として青年期をむかえ

積極的に欧米の文化を受け入れたこと、学生運動が盛んだったことも

数の力とも言えるかもしれません。

その力が、今も「主張するひとたち」として、生きているのかなと思います。

まあ単にトシを取って

頑固オヤジになっちゃってる可能性も高いですけどね。

しらけ世代(ポスト団塊世代)

1972~1985年くらいに青年期のひとたち

しらけ鳥音頭 小松政夫

小松政夫 / しらけ鳥音頭 (廃盤EP) [USED] - LOS APSON? Online Shop

これこそ、上の年代から言われた

「最近の若いもん」的呼ばれ方の最初じゃないでしょうか。

たぶん何かにつけて熱い(暑っ苦しい)団塊の世代から

「こいつらはなんか冷めてる、ノリが悪い」

「オレが『行くぞ!』って言ってるのに『おー!』って返さねえ」

的なリアクションで

たまたま世間的に「しらけ」とか「しらっ」という文言が流行ったことから

後年になって「しらけ世代」とついたんじゃないかと思います。