三國志を題材にした本格的RPG

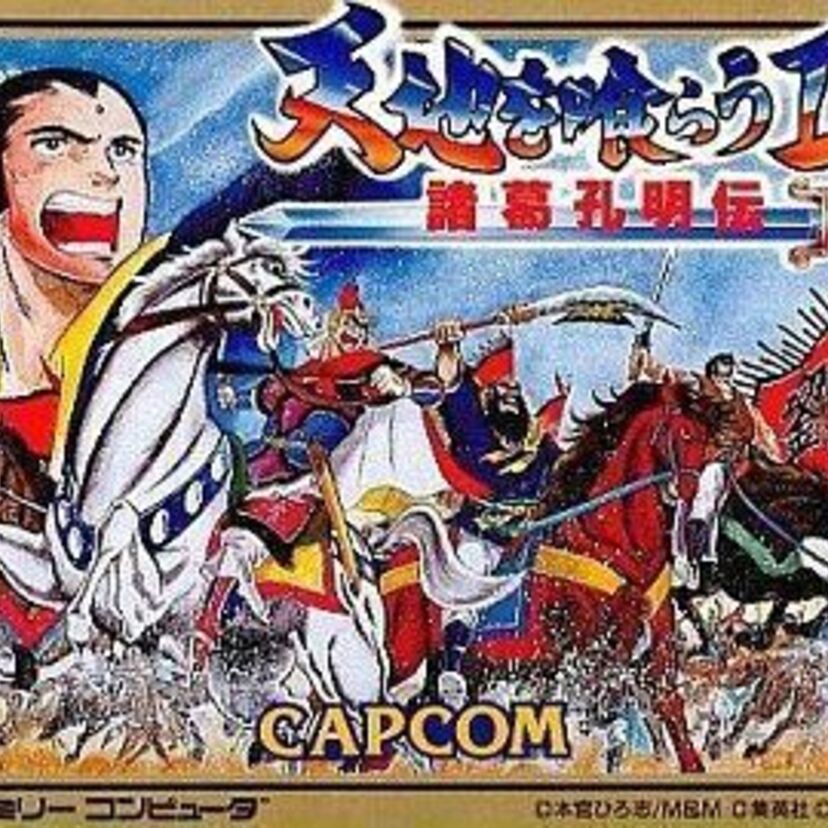

今日紹介するのは、1991年にカプコンから発売されたファミコンソフト「天地を喰らうII 諸葛孔明伝」だ。

このソフトに懐かしさを覚えるオールドファンの方も多いのではないだろうか。

同名のアーケード版とは別のゲーム

「天地を喰らう」には同じ名前のアーケードゲームがあり、ファミコン版と同じくカプコンから提供されていた。

こちらは横スクロール型アクションゲームとなっていて、ファミコン版とは大きく異なるので気をつけよう。

三國志ゲーとしてはめずらしいRPG

三國志のゲームといえば、コーエーテクモゲームスから発売されているシミュレーションゲーム「三國志」シリーズや、「三國無双」などのアクションゲームを思い浮かべる人が多いのではないだろうか。

しかし、この「天地を喰らう」は三國志モノとしてはめずらしいRPGとなっている。

そのゲーム内容も、ダンジョン攻略やボス戦などのRPG要素がふんだんに盛り込まれた本格的な物だ。

原作は本宮ひろ志の「天地を喰らう」?

「天地を喰らう」は1983年から週刊少年ジャンプに連載された本宮ひろ志さんの漫画である。

画像を見ても、そのキャラクターは本宮ひろ志さんの絵柄そのものだ。

本宮ひろ志の漫画「天地を喰らう」とは

本宮ひろ志さんの「天地を喰らう」は、三國志を題材としながらも、魔界や天界、鬼などが登場するファンタジーな世界観だ。

劉備と孔明が天界へ行き、竜王の娘と交わって願いを叶えてもらうところから物語はスタートする。

竜王の娘と交わった人間はなんでも願いを叶えることができ、劉備は肝っ玉を、孔明は知識を手に入れることとなった。

しかし、もうひとり曹操孟徳が竜王の娘と交わっており、彼は天下を手に入れることを願ったのだ。

そして彼らは人間界で戦いを繰り広げ・・・・・・というストーリーなのだが、劉備たちの戦いが本格化する前に連載は終了してしまった。

ゲーム版では本格的な三國志が描かれる

ファミコン版の「天地を喰らう」は、本宮ひろ志さんの漫画と同じ名前のゲームではあるが、本作には天界や魔界などのオリジナル要素は一切登場せず、三国志演義を元にした本格的なストーリーが展開されていく。

「天地を喰らう」という名が付いてはいるが、本宮ひろ志さんにキャラクターデザインを依頼しただけの別物だと思った方がいいかもしれない。