1989年、フリッパーズ・ギター現る

1989年、ひとつのバンドが「全曲英詞」という当時は極めて異例のアルバムでデビューをする。

その名は『フリッパーズ・ギター』。

その全曲英詞のデビューアルバム「three cheers for our side〜海へ行くつもりじゃなかった」は、テレビ番組「イカ天」を中心としたバンドブームの最中、突如として現れ、オシャレ感度の高かった若者たちにヒットした。

フリッパーズ・ギターの二人

当初は5人組だった

イギリスのネオアコに影響を強く受けているであろうそのサウンドは、当時異質であり、最先端に思えた。

小山田圭吾と小沢健二らメンバーのクールさもまた、初めて見るタイプの日本人バンドをより際立たせていた。

その後、よく「フリッパーズ・ギター以前/以後」という区切りが用いられたが、なんら違和感なく受け入れられたのではないだろうか。そうしたエポックメイキング的な立ち位置に、彼らの影響力を感じることができる。

オリジナル・ラヴやピチカート・ファイヴなどと同様、「渋谷系」の代表とされた

1989年、ドルフィン・ソング現る

そんな彼等、フリッパーズ・ギターを明らかにモデルとしている小説がある。

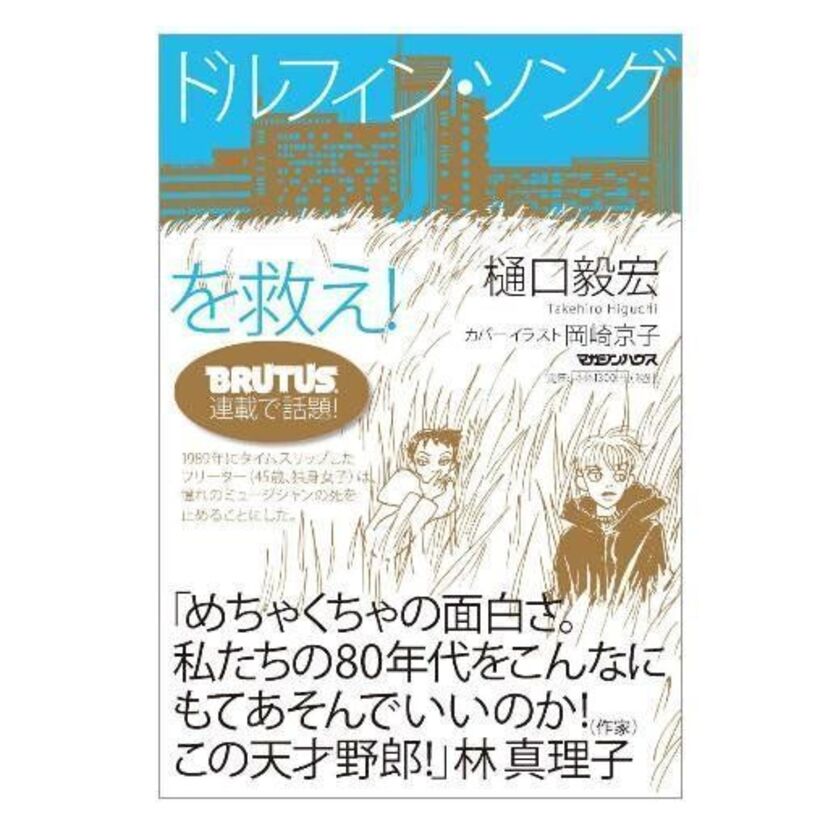

タイトルは「ドルフィン・ソングを救え!」。

そう、フリッパーズ・ギターの3枚目にしてラストアルバムとなった「DOCTOR HEAD'S WORLD TOWER -ヘッド博士の世界塔-」の1曲目「ドルフィン・ソング/DOLPHIN SONG」が意識されたタイトルとなっている。

この曲名がキーワードとなっている小説「ドルフィン・ソングを救え!」を簡単にご紹介する。

本書は2014年12月より『BRUTUS』で連載されていた樋口毅宏(ひぐち たけひろ)の小説を、連載終了に合わせて書籍化したもの。

「最終便に間に合えば」や「京都まで」で知られる直木賞作家・林真理子も絶賛している。

彼女の推薦文を引用すれば「めちゃくちゃの面白さ。私たちの80年代をこんなにもてあそんでいいのか! この天才野郎!」ということになる。

1989年、舞台は渋谷。救うはドルフィン・ソング

【あらすじ】

ドルフィン・ソングを救え!/樋口 毅宏 - 小説:honto本の通販ストア

本書を開き、目次に目を通せばバブル期が蘇ってくる。

小見出しに並んだ「二十四時間戦えますか」、「消費税」、「rockin'on」などの文字。

物語では、実在のモノやヒトが出てくる。それらの巧みなサンプリングを組み合わせ、読者を「1989年」へと誘う。

その手法はフリッパーズ・ギター自身が、前述の3枚目のアルバム「DOCTOR HEAD'S WORLD TOWER -ヘッド博士の世界塔-」で行っていた手法にも共通する。

ビーチ・ボーイズやプライマル・スクリームなど多くのミュージシャンの要素がサンプリングされた屈指の名盤は、「遊んでる感」と「やりつくした感」を我々に提示した。

「ほんとのことが知りたくて 嘘っぱちの中 旅に出る イルカが手を振ってるさよなら」

これは「ドルフィン・ソング/DOLPHIN SONG」の歌詞冒頭の引用だが、アルバムの1曲目で楽しかった旅(遊び)がさよなら(終わり)を告げているような気さえしてくる。

事実、このアルバムをもって解散コンサートもせずに解散したフリッパーズ・ギター。

巧みにサンプリングを利用した彼らがお別れを宣言した一曲が「ドルフィン・ソング/DOLPHIN SONG」で、著者・樋口毅宏はあえてそれを物語に出てくるバンド名に選んだのではないだろうか。

著者・樋口毅宏

また、表紙のカバーイラストも当時を喚起させる。

1980年代から1990年代にかけて活躍した漫画家・岡崎京子のイラストが使われている。

1996年に岡崎が作家生命を絶たれる不運な交通事故に際して、親交のあった小沢健二は病院へ真っ先に駆け付けたという。面会謝絶の状態で家族以外は入れない中、家族と言い張って入室したそう。

そうした背景を踏まえると、より本書におけるフリッパーズ・ギター=ドルフィン・ソングが成立する。

岡崎京子『リバーズ・エッジ』