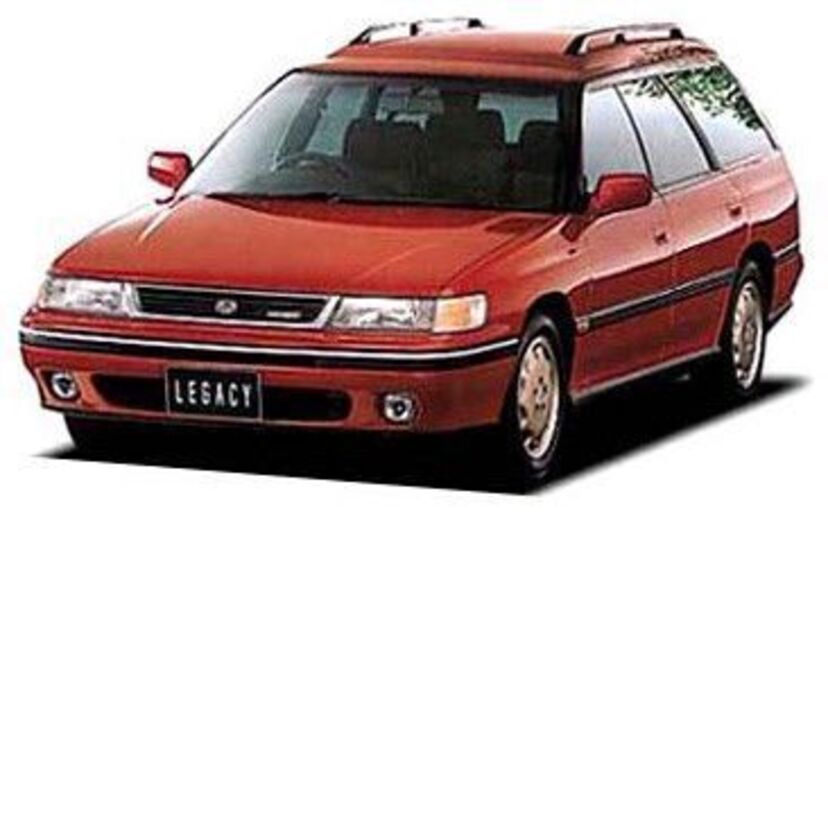

社会的現象を巻き起こしたワゴンブームの立役者『スバル・レガシー・ツーリングワゴン』

初代『スバル・レガシー・ツーリングワゴン』 (1989年2月~1993年9月生産モデル) ステーションワゴンのブームの基礎を作ったモデル

初代『スバル・レガシー・ツーリングワゴン』 1989年2月~1993年9月生産モデル

レガシィツーリングワゴン(スバル)1989年2月~1993年9月生産モデルのカタログ|中古車なら【カーセンサーnet】

二代目『スバル・レガシー・ツーリングワゴン』 (1993年10月~1998年5月生産モデル) レガシィ人気を不動にしたモデル

二代目『スバル・レガシー・ツーリングワゴン』 1993年10月~1998年5月生産モデル

レガシィツーリングワゴン(スバル)1993年10月~1998年5月生産モデルのカタログ|中古車なら【カーセンサーnet】

三代目『スバル・レガシー・ツーリングワゴン』(1998年6月~2003年4月生産モデル) 2Lミドルクラスのワゴンの大ヒットモデル

三代目『スバル・レガシー・ツーリングワゴン』 1998年6月~2003年4月生産モデル

レガシィツーリングワゴン(スバル)1998年6月~2003年4月生産モデルのカタログ|中古車なら【カーセンサーnet】

1990年代のステーションワゴンブームの火付け役『ボルボ・850エステート(ステーションワゴン)』

1990年代のステーションワゴンブームの火付け役『ボルボ・850エステート(ステーションワゴン)』

ボルボ・850 - Wikipedia

ボルボ・850エステート(ステーションワゴン)

多人数乗車を目的とした「乗用車」の1982年8月発表の「日産・プレーリー」や1983年2月発売の「三菱・シャリオ」が日本でのミニバンの始祖といわれる

ミニバンの始祖「日産・プレーリー」(現在の名称は「日産・リバティ」)(1982年8月発表)

![シャリオ(CHARIOT )・シャリオ グランディス(CHARIOT GRANDIS )は、1983年から2003年まで三菱自動車工業が製造・販売していたミニバン。

1977年に開発を開始、1979年にはSSW(スーパースペースワゴン)として第23回東京モーターショーに出品された。 プレーリーと並んでミニバンの先駆けといわれたクルマである。

1997年以前のモデルがシャリオ、1997年から2003年までのモデルがシャリオグランディスである。2003年に登場した後継車はグランディスとシャリオのネームを外した。

初代は1983年2月23日に発表された。 駆動方式は発売当初はFFのみであったが、後にパートタイム4WD、さらにはビスカスカップリング式フルタイム4WDとなった。 2ボックスボディに3列シートという、当時は類を見ないタイプのクルマであったため、1982年に発売されたプレーリーや1983年に発売されたクライスラー・ボイジャーなどと並んで「ミニバンの嚆矢」と呼ばれている。 本車はトレディア(初代ミラージュの姉妹車)をベースに開発された[2]。車格としては2000年に登場したディオンに近い。

初代モデルはRVブームやバブル景気と相まって、8年間のロングサイクルモデルとなった。

また、4WDが発売された1984年にファラオラリーへ参戦、ガソリン4WD無改造クラスにてクラス優勝した。

(出典:Wikipedia「三菱・シャリオ」)](/assets/loading-white-036a89e74d12e2370818d8c3c529c859a6fee8fc9cdb71ed2771bae412866e0b.png)

日産・プレーリーと並んでミニバンの先駆け「三菱・シャリオ」(1983年2月発売)