仁丹(じんたん)

小さいころ、親父のカバンに入ってた銀色の玉「仁丹」。

なんか独特の匂いするし口に含んでもよく分からなかった…。

「仁丹=口中清涼剤」

実は口臭予防のエチケットなのでした。

口中清涼剤でした

銀のコーティングは保存性を高めます

桂皮や薄荷脳など16種類の生薬を配合して丸め、銀箔(発売当初から戦前まではベンガラ)でコーティングした丸薬で独特の匂いがします。

そのためもあって携帯する際には専用の携帯ケースを使用、銀でコーティングをするのは銀の殺菌効果で保存性を高めるためでした。

携帯用をうたっていました

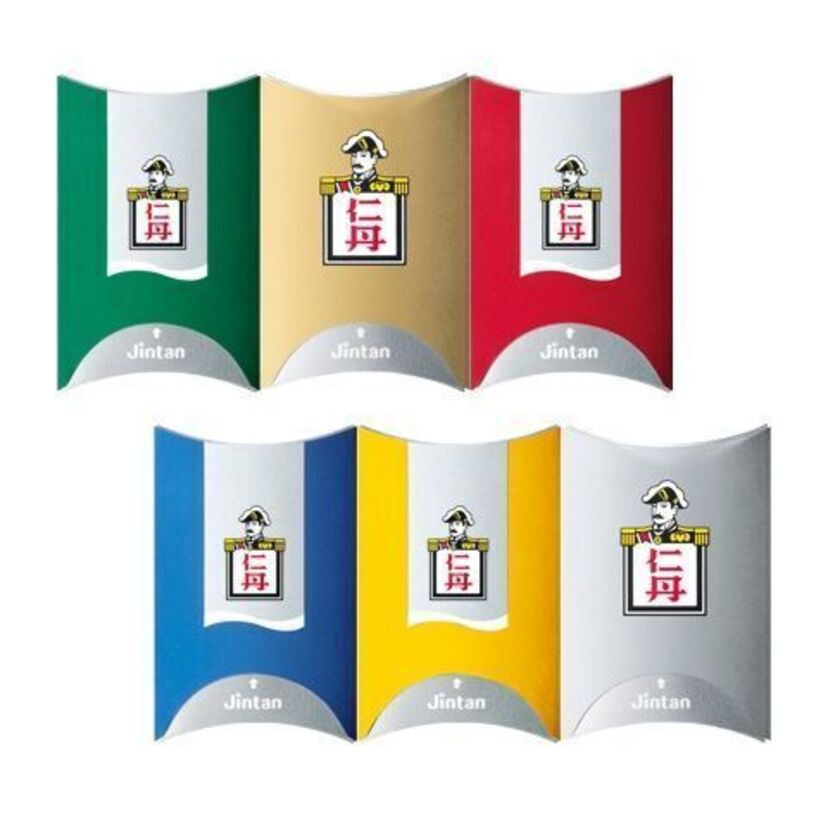

有名な将軍マーク

有名な「将軍マーク」

パッケージに描かれた登録商標である大礼服姿の通称「将軍マーク」は有名。

仁丹の宣伝普及に伴い,大礼服着用の際の二角帽を軍人が俗称として「仁丹帽」と呼ぶようになったほどでした(実際には、軍人ではなく外交官をイメージしてデザインされたもの)。

銀色の仁丹がいっぱい

年配者を中心に今でも口臭予防の嗜好品でした。

派生品として、グリーン仁丹、梅仁丹、レモン仁丹といった商品も。

「仁丹」の名前の由来は、儒教の教えの中心で最高の徳とされる「仁」と良薬や丸薬の意である「丹」を合わせたもので、創業者である森下博が命名、1900年(明治33年)に商標登録したものです。

引用:wikipedia

こんなケースで携帯したり

こんな携帯用を持ち歩いたり

仁丹の歴史

仁丹は、1905年(明治38年)に「懐中薬」として発売されました。

発売当初の仁丹は赤色で大粒でしたが年を追うごとに改良が重ねられ、1929年(昭和4年)に現在の形となる銀粒仁丹が発売されました。

医療水準が十分でなかった当時の日本において、創業者の森下博が「病気は予防すべきもの」という考えに基づいて、毎日いつでも服用できるようにと、台湾出兵に同行した際、現地の住民が服用していた丸薬をヒントに開発したものでした。

発売当時は、謳い文句として「完全なる懐中薬・最良なる毒消し(もしくは最良なる口中香剤)」という二文がついていましたた(なお、ここでいう「毒」とはコレラや梅毒のこと、特にコレラは明治・大正期においては致死率の非常に高い病気でした)。

「懐中要薬」とあります