大岡越前スペシャル、放送は1月4日の20時から!

「大岡越前スペシャル~親子をつなぐ名裁き~」

年末に大河が最終回を迎え、次の大河が始まるちょっとした空白期間。

いわゆる年始の時期、いったい何を見れば良いのか? 答えはわかりきっている。時代劇である。

演説はさておき、毎年結構な力を入れてつくられている年始の時代劇。

忠臣蔵、織田信長、江戸モノ――いくつか存在する定番のなかから、今回は「大岡越前」がひそかに注目されている。

あらすじ

東山紀之さん主演『大岡越前スペシャル~親子をつなぐ名裁き~』放送決定! | 時代劇シリーズ | NHKドラマ

加藤剛の越前で知られる「大岡越前」の流れを組んでいる〝東山越前〟

今回はスペシャルらしく、息子の求次郎という存在がひとつの鍵になっている。季節はなぜか秋だが。

川野平左衛門と聞くと実在の川崎平右衛門定孝の名前がちらつく。

川崎平右衛門も〝筋の通った名主〟だが、その活躍や人物がドラマのなかでいかに描かれるのかはひとつの見所かもしれない。

川崎平右衛門。名主から殿様(旗本)になった結構な人材である。

川崎定孝 - Wikipedia

主演 東山紀之

東山紀之

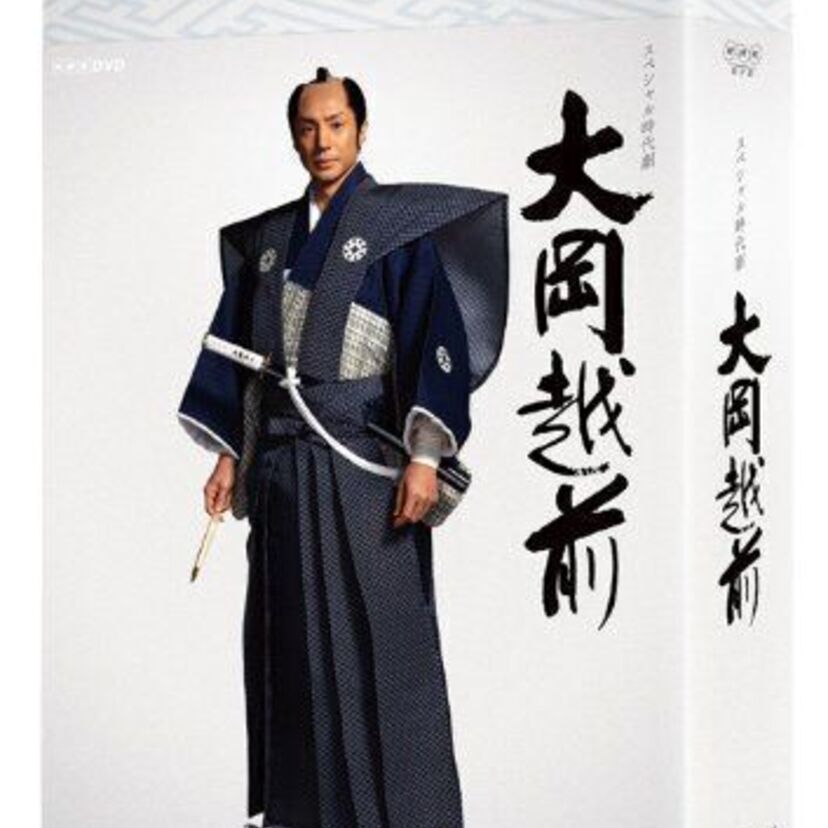

Amazon | スペシャル時代劇 大岡越前 DVD BOX -TVドラマ

世代の方には《少年隊》でお馴染みの東山さん。

最初は〝あの東山さんが……?〟と言われたらしい「大岡越前」も6年目を迎えることになる。

1980年代には「名奉行 遠山の金さん」に出演したり、後に大河ドラマにも出るようになっていることを考慮すると時代劇が似合っていたのかもしれない。

コメントでは「大岡越前」で名演を披露していた加藤剛さん、津川雅彦さんを意識しており、〝越前〟を演じることの大切さと前向きな姿勢を見せてくれた。

脚本 尾西兼一

「太陽にほえろ!」に始まり、松本清張などミステリーもの、刑事ものに携わることが多い尾西さん。

権力者でありながら謙虚であり、人情味とやさしさと厳しさを兼ね備えた〝大岡越前〟という題材をさすがによく分析されている。

お正月ドラマだから笑ってもいいし泣いてもいい、コメントに〝酒のツマミに〟という表現がでてくるのも流石といったところか。

ちなみにNHK大岡越前では第2期の脚本を担当。

2017年スペシャルの脚本が第1期脚本担当の大西信行さんだったのでこちらと比較してみるのもおもしろいかもしれない。

演出 矢田清巳

太秦出身。助監督だった頃とあわせると間もなくキャリア50年となる。

「水戸黄門」「大岡越前」「江戸を切る」などC.A.L作品に多く携わっている。

コメントでは越前の農地開発エピソードを紹介しつつ《武蔵野新田=関東ローム層=赤土》なのでロケ現場を探し出すことに苦労した――と秘話(?)を披露。

もちろん江戸の映像にも力を言えている。細かい演出を探してみるのもおもしろいかもしれない。

大岡越前、見どころは?

北町奉行所に遠山の金さんがいれば、南町奉行所には大岡越前がいる――というのが時代劇における定跡だが、大岡越前は生まれてから死ぬまで南町奉行だったわけではない(同じことは遠山の金さんこと遠山景元にも言える)。

越前こと大岡忠相の生まれは江戸。

忠相は吉宗が紀州から引っ張ってきたという経歴があるため、これは意外に思う人がいるかもしれない。

1677年の江戸に生まれた忠相は、いとこの家が断絶するなどドタバタもあったようだが1700年に家督を相続。いくつかの職を経験した後に山田奉行として出向している。

……と説明して筋道を理解できる方は結構な歴史好きであろう。

〝山田奉行〟は別名を伊勢奉行と言い、伊勢神宮を中心に周辺の行政などを担当していたらしい。

ドラマでは町奉行をよく見かけるので〝上役の指示を仰いで動く現場監督〟のような印象を持ってしまいがちだが、山田奉行は長崎奉行、日光奉行、佐渡奉行などと並ぶ遠国奉行のひとりである。

上司にあたる老中がいるのは江戸――ということなので、感覚としては店長、支部長のあたりが近いかもしれない。事業部長ほどの権限があったかは微妙だが(老中がそれにあたるのではないか)、仕事内容としては近いことをやっていたはずだ。

いずれにせよ重要な役職のひとつ。しかも名誉職ではないので実際に任地に赴く必要も出てくる。

するとお隣、紀州藩徳川家との関わりも出てくるわけで、そういった経緯から吉宗との繋がりができた――というのは半分創作が入っている。

山田奉行と紀州藩徳川家がお隣関係というのは事実で、実際に領地の境界線のやりとりなどをした記録も残っているのだが、ここで目立った活躍をした人物は別にいる。

この話と想像をさらに飛躍させて、

〝殺生禁止であるはずの伊勢神宮領内で若き日の吉宗が殺生をした。しかし、忠相は「立場のある人がそんな軽率なことをするはずがない。こやつは偽物だ」と実質無罪放免とした〟

という大岡裁きの先駆けのような話があるが、これはまあ、おもしろいが創作だろう。

ただ吉宗が若い頃に〝暴れん坊〟だったとする資料は存在している。先述の通り山田奉行と紀州藩徳川家にやり取りがあったことも事実である。

ということは、逸話としては創作だが似たようなことはあったかもしれない――というのが落ち着いた結論といったところだろう。

徳川吉宗(イメージ)

Amazon.co.jp: 暴れん坊将軍Ⅱを観る | Prime Video

さて。

つまり大岡忠相は生涯を町の警察官(町奉行)として過ごしたわけではない。

それに町奉行と言っても仕事は様々で、警察官でもあるが行政を担当する市長町長的存在であり、お白洲のくだりで有名なように裁判長も兼ねていた。

さらに通常の町奉行はそれこそ市長のように人が代わりがちだったのに対し、奉行所につとめる人々は世襲制だったり転属が無かったりでプロ中のプロ、ベテランであった。なので上下関係や人間関係が大変だったようである。

もっとも忠相は1717年から1736年までの約20年間を町奉行として過ごしている。人間関係の問題が発生していたのは、あったとしても序盤のみだったろう。

南町奉行所跡碑

町奉行 - Wikipedia