盛田昭夫氏の講演、復刻

ソニー創業者の一人である盛田昭夫氏が著した「学歴無用論」。1966年の書籍ですがすでに絶版となっています。

これを復刊する企画に取り組んでいたのがField Archive代表の木原智美氏。

ソニー創成期メンバーのひとり木原信敏氏を父としてもつ木原氏は、今回の活動のなかで盛田昭夫が50年前に行った講演の記録を発見。

これを冊子として限定復刻することに決定しました。

資料

盛田家およびソニー株式会社の協力のもと行われている調査では他にも様々な資料を確認しており、今回はそのなかから、

・日本初のテープレコーダに録音された井深大、盛田昭夫の音声記録 昭和25年(1950年)

・『学歴無用論』発刊の1年後、東海銀行経営相談所主催の講演記録 昭和42年(1967年)

・盛田昭夫のテレビ出演映像記録 昭和44年(1969年)

の3点について、《10月3日までのクラウドファンディング支援者》を対象に特別提供がされます。

いずれも一般に向けて提供されるのは初。

参考資料

日本初のテープレコーダに録音された井深大、盛田昭夫の音声記録

井深大、盛田昭夫の音声記録

《70年の時を超えて甦る、純粋に技術者の視点から語られる、確信に満ちた井深大、盛田昭夫の肉声音源》

日本初のテープレコーダー「GT-3型テープレコーダー」研究開始1周年記念録音の音源。

録音場所は当時の世田谷区代田、盛田家。

『学歴無用論』発刊の1年後、東海銀行経営相談所主催の講演記録

講演速記録

題は「能力を生かす経営」。『学歴無用論』の後日談的内容で、『学歴無用論』の誤解されやすかった部分が再度解説されている。

1.「学歴無用論」のおい立ち

2.日米の社会環境のちがい

3.アメリカは何故発展したか

4.日米の経営比較

5.日本のマネージメント

※東海銀行はその後合併、現在の三菱東京UFJ銀行となっている。

盛田昭夫のテレビ出演映像記録

テレビ出演映像記録

盛田昭夫氏が長女とテレビ出演された際の映像。番組名は不明。

長女と共に出演することにより技術者でも経営者でもない父親としての一面をのぞかせている。

世界に目を向けていた盛田氏は教育論にも「学歴無用論」の片鱗を見せている。

関連リンク

【活動報告】 絶版となっている、ソニー創業者の一人・盛田昭夫著『学歴無用論』を復刊したい|クラウドファンディング|A-port 朝日新聞社

『学歴無用論』復刊 クラウドファンディング 補足説明 | Field Archive

盛田昭夫の経歴から見えてくる人物像

パナソニック創業と経営の人、松下幸之助。

本田技研の創業者、本田宗一郎。

ダイエーの創業経営者、中内功。

ソニーの創業者のひとり、盛田昭夫。

こうして並べると盛田氏は日本の戦後、高度経済成長、そしてその後に深く関わった経営者のひとり、という印象を受けるだろうか。

だが個人的には、彼のことは業績よりかは人物像で語りたいという欲がある。

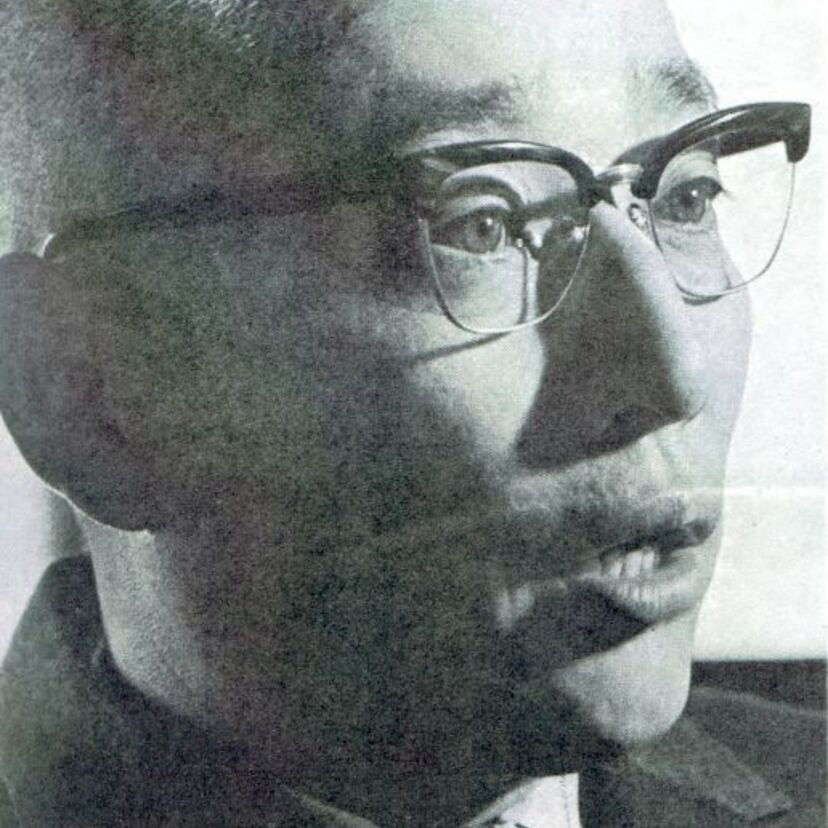

盛田昭夫氏

盛田昭夫 - Wikipedia