四谷怪談・東海道四谷怪談

怪談映画の最高傑作『東海道四谷怪談』(1959年)

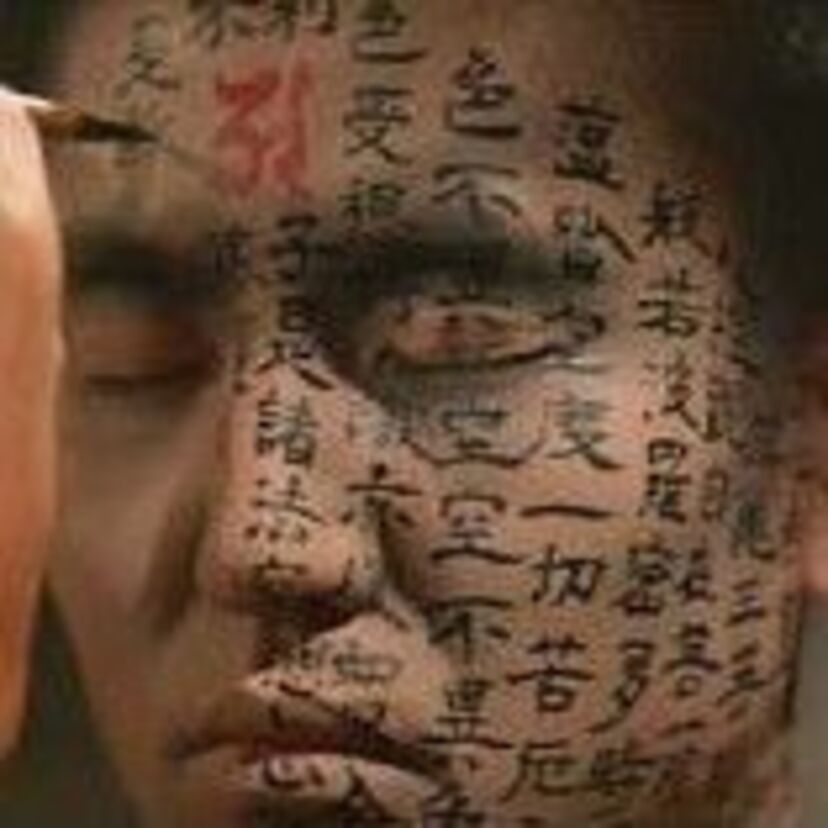

『東海道四谷怪談』(1959年)の怖い見せ場「お岩が醜く腫れ上がった顔の髪を梳く場面」

『東海道四谷怪談』(1959年)

『東海道四谷怪談』(1959年)の沼から浮び上がり回転する「戸板返し」は有名なシーン

『東海道四谷怪談』(1959年)の沼から浮び上がり回転する「戸板返し」

『東海道四谷怪談』(1959年) 醜く腫れ上がった「お岩」

四谷怪談(1959年)

週刊少年マガジンの表紙「四谷怪談」

牡丹燈籠

『牡丹燈籠』(1968年6月15日公開、監督:山本薩夫、主演:本郷功次郎、赤座美代子、西村晃、小川真由美、志村喬)

萩原新三郎がお露という遊女と知り合い、毎晩、逢瀬を重ねていた。しかし彼女は亡霊だった。新三郎はお露から離れるため、護符を貼りめぐらしたお堂へ閉じこもるが……

『牡丹燈籠』(1968年) カランコロン、カランコロン……、身の毛もよだつ駒下駄の音!

牡丹燈籠 [DVD]

『怪談牡丹燈籠』(1955年7月12日公開、監督:野淵昶、主演:東千代之介・お露:田代百合子)

NETテレビ(現テレビ朝日)系列「怪談」(1972年7月21日~9月29日)第1話 四谷怪談 第2話 牡丹燈籠

番町皿屋敷

番町皿屋敷「一枚…二枚…三枚…」

東京12チャンネル(現テレビ東京)『日本怪談劇場』(1970年) 第5話「怪談・皿屋敷・お菊の亡霊」