根本的な疑問。なぜゲームは一日1時間なのか?

高橋名人の名言としてあまりにも有名な「ゲームは一日1時間」という言葉。皆さんはきちんと守っていたでしょうか。個人的にはあまり守れていなかった気がしないでもないですが、そもそも何故「ゲームは一日1時間」なのでしょう?

「ゲームは一日1時間」が世間に与えた影響!

「ゲームは一日1時間」ですが、高橋名人という“ゲームのプロ”が発した言葉だけあって、子供がゲームに熱中するのを良しとしない親が子供をしつける際の口実に利用されました。実際、この言葉だけ見ると子供に対する説教のようにも見えます。

一方で「ゲームは一日1時間」については、ゲームを取り扱う店などからクレームが付きました。「ゲーム会社の人間がゲームをするなとは何事か」というものです。この件でハドソンの役員会が開かれるほどの物議を醸しました。

しかし「ゲームは一日1時間」には真意があった!

「ゲームは一日1時間」ですが、高橋名人のこの言葉には真意がありました。単にゲームをやるな、という事ではなく「何でもやりすぎは良くない、ゲームにだけ夢中にならず、色々なことを経験しよう」という高橋名人の哲学がそこにはあったのです。

そして前出のハドソンの役員会でも、会社として「ゲームばかりで遊ばない、他のこともしよう」という方向性が定まり、その結果、“高橋名人の標語”が作成されることになりました。その標語はというと…?

5つの標語が出来上がる!!

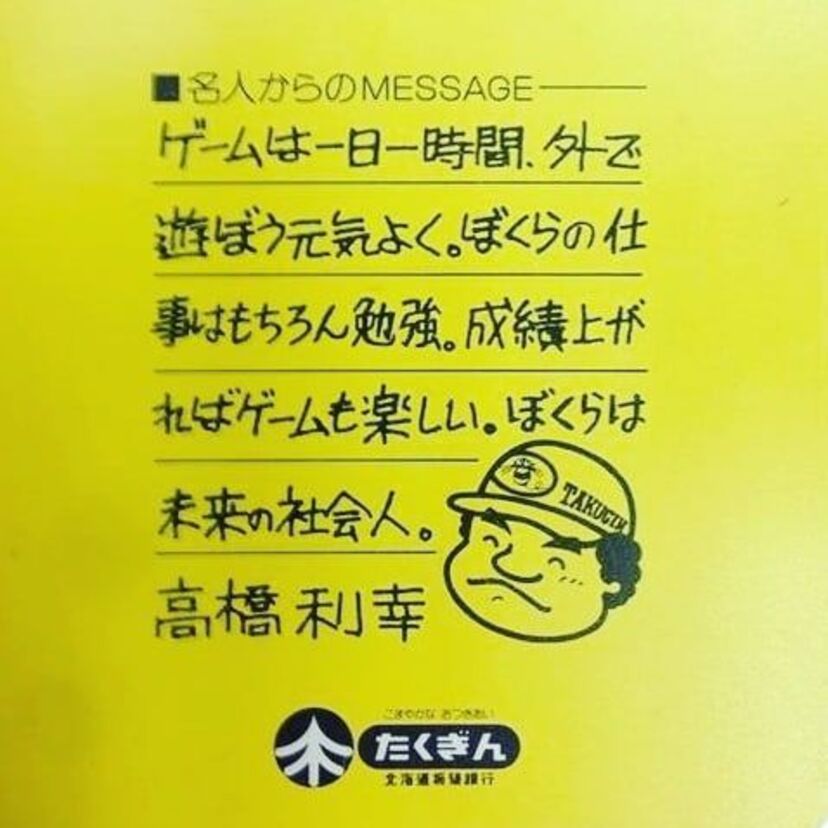

結果として、「ゲームは一日1時間」「外で遊ぼう元気良く」「僕らの仕事はもちろん勉強」「成績上がればゲームも楽しい」「僕らは未来の社会人!」の5つの標語が生み出されました。以後、ハドソン製ゲームソフトの取扱説明書などにはこの標語が掲載されることとなったのです。

5つ目に「僕らは未来の社会人」とあるように、標語にはゲームで遊ぶ子供が将来立派な社会人になるためのメッセージが込められていました。そして、立派な社会人となるためには様々な経験(外で遊ぶこと)が必要であり、そして集中するときは集中(ゲームであれば1時間だけ集中して取り組む)ことも必要であると説いたのです。

科学的にも「ゲームは一日1時間」が合理的だと判明!?

標語が生まれてから30年近い時を経て、オックスフォード大学の研究団が「1日1時間以内のビデオゲームは子供達に良い影響を与える」という研究結果を発表しました。