今回はあの頃からのガンプラファンなら誰もが抱えているトラウマ。

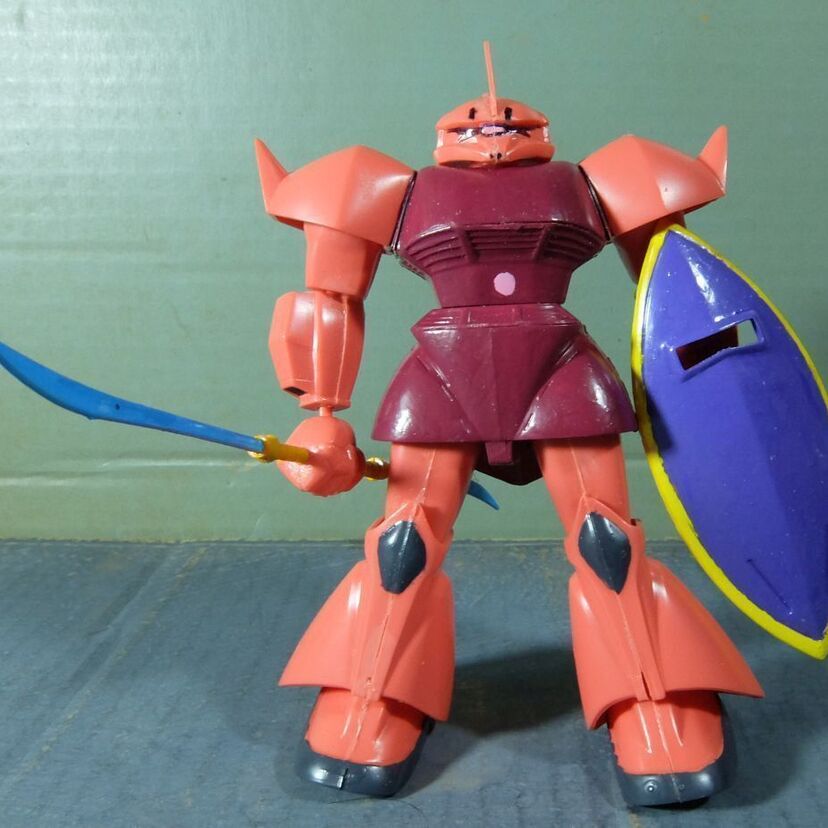

抱えさせられたトラウマ「赤いシャア専用機なのに、プラモの出来は『ザ・アニメージ』以下……」という逸品の登場です!

「今ララァを手離すわけには……ゆかん!」

シャア専用ゲルググ 1/144 1981年6月 500円

シャア専用ゲルググ 1/144 1981年6月 500円

ガンプラブーム熱狂期の1980年代初頭から90年代中期までの、10年以上の期間の中で、カテゴリがMSVや、リファインデザインのOVA版のモビルスーツのプラモデル化や、1/100で往年のモビルスーツをリファインする、MG(マスターグレードZ)の時代になってまで、ガンプラマニアの間では延々と「ドムにハズレなし。ゲルググに当たりなし」という言い伝え(笑)が語り継がれてきた。

ゲルググに関してはまぁ、OVA版やMG版のゲルググJとかゲルググMとかの模型そのものの出来をどう判断するか、好みの問題か、デザイナーのアレンジをどう受け止めるかで個々の回答は違ってくるのだろうが。

一番の問題は、ことドムに関しては、最初に発売されたガンプラ版ドムが、1/100ではあるがガンプラ展開最初期の1980年11月であるにもかかわらず、この時点で既に(色分け以外は)現代のキットと比較しても遜色の少ない完成度に至っており、その後の1/144もMSV版も、常にそのノウハウが生かされ続けてきたので、当然突然変異のようにダメなキットが生まれるはずもなく、現行のMGやHGUCに至るまで、一つも明確なハズレキット(個人の趣味性や主観を除くと)が存在しない稀有なメカになっているのである。

それは、ドム自体があまり複雑な面構成や立体構造をしていないというのも当然であるが、さて、では、本題のゲルググの方はどうであろうかと、ここでプラモデルの評価よりも先に、デザインを検討してみるところから始めてみよう。

この……なんともいえないスタイル……プロポーション……

ゲルググの場合、まずは可動前提でデザインを観察してみると、肘や膝に、いわゆる可動するための隙間、クリアランスが確保されていないデザイン構造であることが分かる。

これはガンダムやジムの連邦系にはありがちなのだが、ジオンではむしろ、ザクやグフ、ドムなどは、明確に可動クリアランスをあらかじめ確保したデザインであることが多い(もちろんその理由は、模型化を見越しての云々ではなく、単なる作画上での作画マンのシルエットの把握のしやすさや、原画での動かしやすさから来ている現象ではあるのだが)ので、いざデザインに忠実に立体化して、可動軸を仕込んでも、実際には可動しないという問題を生んでしまうのだ。

同じような弊害は、似た肘や膝の関節構造を持つギャンのプラモデルでも生まれたが、それ以上に1/144でも1/100でもゲルググが可動面で損をしたのは、何よりシルエットの鍵となる、左右へ広く突き出した肩アーマーの存在であっただろう。

これが、ドムやガンダム、ジオングのような付き方の肩アーマーが、ただ大きくなっただけのパターンであれば、それらと同じように肩アーマーを別パーツ化させて、胴体に対して回転接続すればいいだけなのであるが、問題は、ゲルググのデザインを細かく見ていくと、この肩アーマーの、肩と胴の接続時には、両者の面が並行になっていなくて、その隙間をアコーディオン型の蛇腹が埋めているという、特殊な構造になっているというところが仇となった。

そして、1/144ゲルググが発売された1981年の夏は、既にガンダムも映画版のⅠが公開され終わっていて、もう直後にⅡの公開を控えている、ガンダムブームピークの頃合い。

このタイミングでは、ガンプラ製作では、とにかく設定画への忠実性が、バンダイにもモデラーにも最も重要視されていた。

なので、というか、だからといって、というか。このゲルググ、このタイミングで売り出された1/144も、その前の3月に発売された1/100も、なぜか肩アーマーが胴体と一体化する構造で(というか、1/144に至っては、わざわざ両肩アーマーと上半身ボディが、裏表モナカパーツ割りで、最初から一体化しているパーツ構成なのだ!)、肩アーマーが一切可動しない仕様になっているのだ。

それだけではない。先述した肘の関節も無駄にアニメのまんまなので、結果としてプラモデル版ゲルググの腕は、固定された肩アーマーの切り欠きの範囲でしか肩が動かせず、肘が殆ど曲がらないという、こと可動に関しては、1/144ザク以下の、1983年までの『機動戦士ガンダム』のモビルスーツガンプラ中、1/100版とツートップで「可動に関しては最低点」の座を、ゲルググというモビルスーツはつかみ取ってしまったのだ(肩アーマーも肘も、アニメでは“二次元の嘘”でいくらでも動くのではあるが、アニメ設定をそのまま立体化しようとしていたこの時期のガンプラでは、何も打つ手段がなかったのだと思われる)。

皆、信じられるか? この腕の位置、全関節を駆使して、前方に向かって伸ばしてコレなんだぜ?

もちろんビームナギナタも、目一杯アクションさせてこの位置が限度

さらに、それだけではない。

では、そこまで可動を殺した以上、完成した1/144ゲルググは、さぞかしデザイン画やアニメ劇中に似ているかというと。

実際は、足りないスカートの丈、逆に調整を間違えたジーンズの裾のようにだらしなく長い脛の裾、小さ過ぎる足首、固定化させたのにボリュームが足りない肩アーマーなど、不満点は山ほど出てきてしまう。

挙句には、横に広がって、縦に潰されたまんじゅうのような顔。しかも、鼻の穴のような特徴的な二つの穴がモールドさえ掘られていないという、あまりにも残念すぎるクオリティ。

フォロー不可能な不細工顔(笑)ちなみに鼻の孔2つは、筆者がガンダムマーカーで描いた丸(笑)

下半身の可動は、当時のガンプラとしては普通レベルといえなくもない。膝が全く曲がらないけれど(笑)

さらなる悲劇は、そんな1/144ゲルググキットが、こともあろうに名作の1/100ドムをさらにブラッシュアップして、1/144に収めた初期ガンプラの名作キット1/144リック・ドムと、ほぼ同時に発売されてしまったこと。

それは、ただでさえ比較される立場につくし、あちらが伝説級の出来栄えを誇る一方で、こちらが“これ”では(既にこの時点で、ガンプラがそのラインナップ数20を越えていたというのもあり)、もはやユーザーが見慣れてきたガンプラの平均的レベルからしてもお粗末な印象を与えるしかなく、ゲルググの場合、その後のMSVなどで新規金型などでリメイクされつつも、挙句には1996年の1/100マスターグレード版に至ってさえもなお、常に決定打に欠ける出来に終始したため、結果自然発生的に「ドムにハズレなし。ゲルググに当たりなし」という価値観が定着していってしまったのではある。

1/144ゲルググ驚異の可動アクション! ガンプラ史上空前絶後! 腰が360度回ります! だからどうした!

ビームライフルを精一杯構えて、その銃口から正面を見るシャア専用ゲルググ。なんか、殴りたおしたチンピラの額に銃を押し付けてるヤクザみたいな構図に(笑)

しかもその言葉自体が、偶然にも、『機動戦士ガンダム』作中での、ジオンにおけるモビルスーツ開発や戦線配属の結果ともメタ的に通ずるものがあり(ドムは常にそのポテンシャルを発揮し続ける描写が多かったが、ゲルググはシャアが乗ったとき以外の量産型は、最終決戦での学徒動員などを描写するための「兵器が高性能でもパイロットが訓練生以下では結果は出せない」演出の逆説的な位置づけで使われており)、ゲルググが、アニメでもガンプラでも不遇なモビルスーツであったということは、間違いがないようだ。